La bonne surprise hier (et avant-hier parce que je m’endors devant les films, même les bons) : Warm Bodies.

Que nos amis Québécois ont titré « Zombie malgré lui ».

Ce qui est un très très mauvais titre.

Parce qu’en général, voire dans 100% des cas, on ne devient pas zombie par goût pour le cerveau tiède et la déambulation apathique dans les rues.

Mais bref.

Attention, ça va spoiler sur Warm Bodies (et un peu sur Pontypool, car je l’ai trouvé absolument nul au point de décrocher en 15 minutes, mais j’ai lu l’article qui le concernait sur Wikipédia).

Donc, Warm Bodies. Alors c’est une histoire de zombies toute con. Avec une intrigue de comédie romantique plaquée par-dessus. R est un jeune zombie relativement propre sur lui (même s’il passera son temps à barbouiller les joues de sa copine de jus de zombie qui ressemble un petit peu à du caca semi-liquide), Julie est une survivante qui ne rigole pas avec les cadavres. Ça ne peut vraiment, mais alors vraiment pas marcher DU TOUT entre eux.

Et évidemment, ça marche quand même (vous vous en doutiez), même si ça part assez vite en sucette, car le papa de Julie émet de vigoureuses réserves vis-à-vis des passions de type nécrophile, car il ne faut pas rigoler avec les morts vivants, un coup de dents est si vite arrivé.

Pourquoi ? Pour. Quoi ?

Il y a en général des trucs qu’on ne mélange pas. Par exemple, le camembert et le jus d’orange (qui vous mettent en bouche le goût du vomi, true story ©Amélie Nothomb, testé par votre serviteur, croyez-moi sur parole : c’est une très très mauvaise idée). Et il faut bien reconnaître que la comédie romantique et le film de zomblards, ça ne partait pas vraiment gagnant, comme combo. Les films de zombies sont généralement désespérés, cyniques, acides et franchement dégueulasses à regarder (c’est aussi ce qui fait leur charme). Les comédies romantiques sont… ben en fait tout le contraire, quoi.

Alors quelle idée de mixer les deux ? Je veux dire, autrement que par défi, pour donner un gimmick à un film et faire son crâneur ? Mmmh ?

Honnêtement, Warm Bodies est affublé d’un scénario bien moisi : pour guérir les zombies, il suffisait de leur donner de l’amour.

Sérieux.

Les zombies voient R et Julie, la main dans la main (maintenant que j’y songe, ça me fait penser à un vague truc, leurs noms à tous les deux, mais je sais vraiment plus quoi), et d’un coup, bim, ça les dézombise. Dézombifie. Dézomberlificote.

Bref : c’est pus des zombies, dites donc. Ah ben ça alors ! Si c’est pas un scénario de chiasse explosive, je sais pas ce que c’est !

Un dialoguiste qui surgit hors de laaaaa nuiiiiiit

Alors oui, en effet, c’est bien bien de la merde. Et c’est là qu’intervient un poutrin de dialoguiste qui défonce tout, grâce au pouvoir du second degré et du décalage entre l’image et le dialogue.

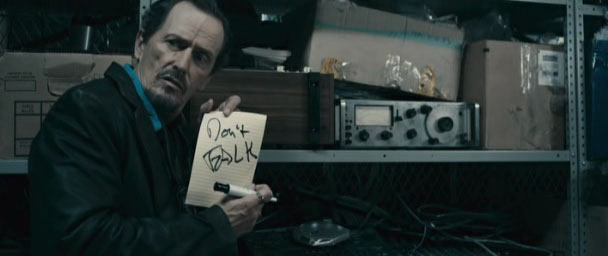

Dès le début, nous sommes dans la tête de R, qui narre tout ce qui se passe à l’écran. L’image est complètement premier degré (des zombies hagards qui déambulent, et se transforment parfois en squelettes bien flippants, qui vont représenter les adversaires communs des gentils zombies et des humains vivants), mais la narration, elle, se permet un humour absolument génial. À un moment, R se retrouve dans le camp des humains, et Julie le grime à coup de cosmétiques pour qu’il passe pour un vivant. R est bien sûr confronté à une sentinelle, qui éprouve de sérieux doutes quant à sa véritable nature. Tous deux se regardent, et R cherche quelque chose à dire afin de se faire passer pour un humain ordinaire. Finalement, il réussit à balbutier un « hi ! » pâteux, après une bonne dizaine de secondes de lag. Et sa voix intérieure, enthousiaste, commente : « Yeah ! Nailed it ! » Rien qu’en l’écrivant, je glousse encore.

Ce décalage, c’est la clef de tout l’humour du film, qui prend systématiquement le spectateur à contrepied, en usant et abusant d’effets de ce genre, et en soulignant l’excellent jeu de Nicholas Hoult (le Fauve dans les X-Men), parfait dans le rôle du zombie un poil plus futé que les autres.

C’est ce décalage qui fait passer des éléments de scénario complètement absurdes et permet de s’accrocher au scénario pas très fut-fut quant à lui.

Pas très fut-fut ? Eh bien, quand on y pense…

Les zombies ont toujours été l’incarnation de la masse décérébrée, de notre profonde stupidité en tant qu’espèce, et de notre vulnérabilité à l’asservissement… au point que nous soyons capables de devenir des êtres dépourvus de volonté même en l’absence de tyran pour nous diriger. Le message du film ne va pas chercher très loin : l’acceptation de l’autre, le dépassement de la zone de confort, et tout simplement l’amour, sont des clefs permettant d’échapper à la noirceur du monde. Ou à la dépression. Les zombies de Warm Bodies finissent par arracher leur peau et leur chair pour se transformer en squelettes voraces et monstrueux, les vrais « méchants » du film.

Tout ça n’a rien de bien réaliste, mais c’est tellement fun que ça fonctionne parfaitement, au point que j’ai très envie de revoir le film !

2e film (mais en vrai c’était le premier, mais en fait c’est devenu le zéroième, parce que je l’ai pas regardé) : Pontypool

Un film qui commence avec un super jeu de mots ne devrait jamais être mauvais. Ou plutôt, un film qui commence avec un super jeu de mots ne devrait pas rater aussi lamentablement ses scènes d’exposition.

Alors voilà, Pontypool est un film très intelligent, avec un postulat très sympa (vous pouvez le regarder vous-mêmes, mais si vous êtes comme moi et s’il vous fait affreusement chier, vous pouvez lire le résumé sur wikipédia, ça ne coûte rien et ce sera dommage de rater la chute de la blague). En fait, c’est un truc qui apparaît dans un supplément de l’excellent jeu de rôle Unknown Armies (2e édition), qui est le meilleur jeu de rôle du monde : le langage est/peut transmettre un virus. C’est très futé, il y a Stephen MacHattie avec sa tronche de salaud attachant, qui joue un salaud attachant, et c’est canadien, et souvent les Canadiens font des trucs vraiment cool.

Et là, c’est le drame.

Lors des quinze ou vingt premières minutes du film, nous faisons connaissance avec le personnage de MacHattie, animateur d’une station de radio, et nous suivons le début de son émission. L’essentiel de l’action consiste donc pour MacHattie à parler dans un micro, à vexer ses auditeurs et à s’engueuler un petit peu avec sa directrice des programmes.

Pendant huit heures trente.

Je sais, si on en croit le petit compteur qui indique la durée du film, en fait, ça dure 15 ou 20 minutes. Mais dans ma tête, c’était plus proche d’une demi-journée au soleil, enduit de miel avec des fourmis sur la bistouquette.

Ces dialogues complètement désincarnés (parce qu’ils sont prononcés par des acteurs statiques, dans un décor riquiqui, et en sus, ne racontent strictement rien d’intéressant, ou alors le font d’une façon super chiante) sont une authentique purge. Le scénariste, auteur du bouquin dont le film est tiré, a fait là un vrai boulot de romancer, c’est-à-dire, à mes yeux, un taf de merde, qui ne tient absolument aucun compte de la réalité cinématographique. Et cette réalité, brutale s’il en est, la voici : regarder un gus causer à l’écran pendant un quart d’heure, c’est juste super chiant.

Le réalisateur, pas fou, essaie de compenser sur cette durée, en appliquant une astuce toute con, mais qui fonctionne parfois : un bon vieux mouvement de caméra. Peut-être qu’en évitant le plan fixe, on va secouer un peu les spectateurs du fond ? La caméra nous fait donc des pseudo-travelings mous sur les personnages, conférant à la situation une sorte d’atmosphère d’urgence factice qui ne fonctionne pas du tout. Pour tout dire, au bout d’un moment, j’ai dû regarder ailleurs qu’à l’écran parce que ça commençait à me donner le tournis.

Et à la fin… ben je me suis tellement emmerdé que j’ai éteint et je suis passé à Warm Bodies. Warm Bodies, avec son scénar tout pourri et merveilleusement dialogué, filmé et interprété (sans parler d’une bande son épatante).

Moralité : si tu veux écrire un scénario de flime de ciména pour les gens qui ont envie de voir du ciména, il faut tenir compte des spécificités du média. Et là, pour moi, Pontypool passe à deux millions de kilomètres de la cible. J’ai beau me douter que le film est vraiment bien par la suite, je vois que l’idée est très pertinente et rigolote, mais si c’est pour me fader ce genre de plan pendant une heure trente, je vais m’abstenir. Et lire le résumé sur wikipédia, pour comprendre l’engouement pour le truc. Donc oui, bonne idée. Mais punaise, exposition merdissime, j’en démordrai pas (et je vous jure que j’avais envie d’aimer ce machin).

Voilà, c’était une chronique brève mais courte ! Si ça se trouve, vous avez adoré Pontypool et vous vous dites : oh là là, il exagère, quand même, hein ! Et… ben dans ce cas je sais pas trop quoi vous dire… Je vous envie un peu d’avoir supporté ce machin ?

Je n’ai rien à ajouter, excepté que j’ai repris la traduction pure et dure, et que j’ai cessé la relecture, qui m’épuisait et ne m’apportait strictement aucune gratification (comme boulot plus ingrat, je vois guère que cireur de moules ou ponceur d’huîtres). Et que c’est vraiment bien agréable !