Degenesis – Sacrifice Everything

Je viens de passer quelques semaines que je n’hésiterai pas à qualifier de difficiles. J’arrive au terme d’une entreprise qui m’a coûté beaucoup d’efforts, et j’ignore encore ce qu’il en ressortira, mais ça fait bien deux mois que je n’ai même plus partagé de vidéos d’ours qui pètent ou de chatons qui jouent avec des spaghettis sur Facebook. J’ai l’impression d’avoir obéi au credo sur lequel est basé le second (et excellent) trailer du jeu dont la traduction s’achève en ce moment même par mon ultime relecture :

« Sacrifie tout. »

La question qui se pose à présent est la suivante : est-ce que ça en valait la peine ?

J’espère que oui.

Fun fact : à l’heure où j’ai écrit ces lignes, le fichier du texte du Tome 1 de Degenesis, avec son million de signes, pesait 666 Ko.

Des gènes hésitent…

Montrez quelques pages de Degenesis à n’importe quel rôliste (même s’il ne s’agit pas de celles où on voit des zigounettes ou des roploplos) et il devrait réagir conformément à ses gènes en s’écriant : « c’est une tuerie » sans la moindre hésitation. Degenesis est un beau jeu, et si beaucoup comparent les visuels à « ceux des jeux vidéo », ça n’a rien de péjoratif, bien au contraire.

Ceux-là sont d’ailleurs dans le vrai : les armes qui apparaissent dans les pages des deux gros volumes (plus de 700 pages au total) ont été modélisées en 3D pour pouvoir être présentées sous toutes les coutures. Ce souci du détail, de l’authenticité, transparaît dans l’ensemble du jeu. L’univers de jeu transpire dans chaque illustration, chaque détail. Des incroyables costumes aux abominables difformités des Aberrants, ces créatures torturées qui augurent d’un avenir bien sombre pour notre espèce, il se dégage une formidable cohérence graphique. Les symboles et les sens cachés abondent, et on ne s’étonne pas d’apprendre qu’il existe en Allemagne une communauté enthousiaste de rôlistes ayant organisé des grandeurs nature (marrant, que ça s’appelle pas des grandeur-naturistes, ces gens-là, quand même…) consacrés au jeu : chaque dessin de personnage en pied est un vibrant appel au cosplayeur qui sommeille en chaque rôliste.

Mais le visuel, ça ne veut rien dire. N’est-ce pas ?

Permettez-moi d’exprimer une opinion différente, ou au moins nuancée. Je suis assez partisan de l’adage : « on ne juge pas de la qualité d’un livre à sa couverture ».

Sauf, parfois, lorsqu’il s’agit d’un jeu de rôle. Dans le cas de Degenesis, le soin apporté aux images n’est pas un gadget, tant s’en faut : les illustrations ne se contentent pas d’exprimer certains aspects de l’univers, leur densité (en termes de détails, d’expressions, de construction) permet d’en découvrir des pans entiers sans lire une ligne.

Cette intuition, nous l’avons eue chez Edge en lisant la première plaquette de présentation consacrée au jeu. Le texte, bref mais riche, décrivait un univers post-apocalyptique somme toute assez standard. Mais les illustrations que les auteurs avaient posées dessus témoignaient d’une originalité flagrante.

Dense, macabre

Mais on ne peut pas se contenter de regarder les images, évidemment. La première exploration du texte de background laisse un sentiment vertigineux.

On a affaire à un background dense, présenté en blocs énormes et compacts. Les informations abondent, et l’immersion est si brutale qu’on risque la noyade : il y a énormément à découvrir, car l’univers de Degenesis présente beaucoup d’aspects uniques. Il s’en dégage une personnalité qui séduit au premier coup d’œil.

Les auteurs se sont donné les moyens de leurs ambitions en produisant un univers adulte. L’horreur de Degenesis n’est pas indicible, elle s’exhibe sans fard, croisant vers des rivages où peu de JDR osent ne serait-ce que s’attarder un instant. Les « mutants » de Degenesis ne sont pas des créatures pathétiques et pourchassées par une humanité victorieuse, ni des menaces indistinctes et incompréhensibles : ce sont des êtres obéissant à une sorte de conscience planétaire, le collectif des chakra terrestres, et d’innombrables thèmes écologiques peuvent être développés autour d’eux.

Le premier trailer du jeu faisait la part belle aux pouvoirs psychiques des Aberrants. Des visages défigurés aux corps boursouflés de tumeurs ou obèses, on a affaire à une galerie de freaks à la fois effroyable et délicieuse. Ces monstres, surnommés « Psychonautes » ou « Aberrants », incarnent les forces destructrices de la planète et de l’au-delà : ils viennent changer la donne dans un monde naguère trop carré, trop rigide. Ils ne se contentent pas d’être des mutants, ils sont la mutation, la métamorphose faite chair. Et les effets de leurs pouvoirs sont troublants : séduction des masses au moyen de phéromones, diffraction de la réalité, capacité de se trouver simultanément à plusieurs points de la trame du temps… Accompagnés de nuées de vermines, ils prennent naturellement des aspects bibliques…

Dangereux et fascinants, les Psychonautes et les phénomènes qui les accompagnent constituent le pan horrifique de l’univers de Degenesis. Vous reprendrez bien un peu de Thanatos avec votre Éros ?

Jeu culte ?

L’Europe et l’Afrique recomposées de Degenesis présentent également un visage géopolitique complexe : la France ravagée et soumise aux Psychonautes (la Franka), l’Afrique triomphante et conquérante, la Pologne (Pollen) sauvage… Chaque personnage du jeu est avant tout issu d’une des sept cultures, qui va définir bon nombre de ses caractéristiques et bien sûr, de ses préjugés. Il doit également choisir un des treize « cultes », les factions qui cohabitent avec plus ou moins de bonheur dans ce monde impitoyable.

L’éventail de cultes, de cultures (et aussi de concepts, chaque personnage étant associé à une carte du tarot de ce monde : le Créateur, le Mentor, le Profanateur, etc.) permet d’obtenir des personnages extrêmement variés et originaux. En ce qui me concerne, ce sont les cultes qui m’ont séduit. Ils recouvrent un tel éventail de possibilités qu’on a du mal à choisir : les Ferrailleurs façon Mad Max qui écument les ruines pour retrouver les artefacts d’antan, les Jehammétans qui ont adopté une religion proche des religions historiques du Livre, les Chroniqueurs technophiles, les hédonistes Apocalyptiques, les Néolibyiens pour qui tout a un prix en dinars…

Les niveaux technologiques les plus disparates se mélangent, sans pour autant donner lieu à un gloubi-boulga indigeste : comme dans tout bon jeu « à clans » depuis Vampire, il existe des alliances, des trêves, des querelles larvées… Bref : d’innombrables scénarios en puissance pour un MJ industrieux.

Ami MJ, retrousse-toi les manches !

Car tu n’auras pas la tâche facile. Déjà, pour expliquer tous les tenants et les aboutissants de ce monde très très dense, mais aussi pour en capter toutes les subtilités. On ne lit pas le background de Degenesis à dose homéopathique : là, on est manifestement dans un cas où il faut avoir compulsé la totalité du texte pour avoir une véritable vue d’ensemble de l’univers.

Je recommande au MJ débutant de lire le chapitre 1, puis de passer directement au chapitre 3 consacré aux Cultes. Le chapitre 2, qui explore les nations une à une, comporte tellement de référence à ces derniers qu’il devient parfois difficile de s’y retrouver parmi toutes ces informations. Quant au chapitre final du premier livre, consacré à l’histoire, il dévoile nombre de mystères qu’il vaut mieux ne pas évoquer dans cet article, pour laisser aux joueurs le plaisir de les découvrir.

Il y a donc beaucoup à voir et à explorer, mais encore faut-il disposer des bons instruments pour le faire…

Dans les règles, de l’art

« Un système de jeu simple mais pas simpliste… »

Je ne sais pas vous, mais moi je sais ce que ça signifie dans 99% des cas : tout ça va être fun jusqu’au premier combat… où quelqu’un va mourir. Les systèmes les plus simples suscitent souvent des taux de mortalité assez spectaculaires, et j’ai l’intuition que c’est le cas pour celui de Degenesis…

Le principe de base est limpide : pour chaque action, on additionne un attribut et une compétence, qui nous donnent un nombre de dés à six faces à lancer. Chaque dé affichant plus de 3 est une réussite. La difficulté est exprimée par le MJ en nombre de réussites nécessaires. Les 6 obtenus sont des « déclencheurs », qui serviront à obtenir des effets particuliers ou des bonus aux actions (mais on n’en tient compte que si l’action est déjà réussie) : ce sont eux qui déterminent si l’action est réussie de façon spectaculaire.

La fiche comporte une bonne quantité de compétences, qui retranscrivent bien la richesse de l’univers de jeu : on peut donc s’attendre à ce que chaque action puisse être résolue par diverses combinaisons, ce qui est très prometteur (les joueurs ne seront pas coincés et devront faire preuve de créativité pour tirer profit de leurs compétences et capacités). Difficile de se prononcer sans avoir testé, mais on tient en tout cas un système qui va être expliqué aux joueurs en deux temps trois mouvements… Le joker des joueurs est ici représenté par les points d’Ego. Evidemment, l’appartenance aux cultes octroie des talents spéciaux qui dépendent du rang.

Rien de transcendant dans les règles de Degenesis, hormis peut-être l’opposition entre les pulsions et l’intellect, mais on reste plutôt dans le cas d’un système efficace… et j’avoue que j’aime bien ça. Il faudra sans doute longtemps au MJ pour expliquer l’univers de Degenesis, mais en cinq minutes, il aura réussi à faire comprendre à ses joueurs l’essentiel du système.

Faire campagne

L’évolution des personnages donne elle aussi lieu à des mécaniques intéressantes. En effet, chaque personnage va non seulement progresser en améliorant ses compétences, mais cela va lui permettre de grimper les échelons hiérarchiques de son culte. Une fois promu, il accédera à des responsabilités supérieures, à du matériel plus pointu… mais également à certains secrets.

Car le monde de Degenesis regorge de secrets. Heureusement, nombre d’entre eux sont déjà explicités dans les livres de base, même s’il y a encore une certaine marge de manœuvre pour le MJ… Quoi qu’il en soit, en gravissant les échelons de la hiérarchie de son culte, un personnage va s’immerger de plus en plus dans l’univers de jeu : c’est une mécanique narrative intéressante, d’autant que certains cultes disposent d’informations vraiment cruciales…

Le point de vue du traducteur

Mon point de vue est naturellement un peu biaisé, puisque j’ai participé à la traduction de Degenesis. Et honnêtement… on en a bavé. Lardé de citations bibliques et parfois tordues, le texte fait la part belle au mysticisme, aux envolées lyriques… Les descriptions frôlent parfois l’impressionnisme et laissent planer le doute sur de nombreuses facettes du monde de Degenesis. Si j’ai un regret à exprimer quant à la forme du jeu, c’est d’ailleurs l’absence de carte (dans les ouvrages dont nous avons disposé jusqu’ici en tout cas), mais on peut trouver sans difficulté de quoi pallier le problème sur internet.

J’ai eu l’immense plaisir de travailler avec un trio de traducteurs très impliqués (et talentueux !) : Yohann Delalande, Julien Drouet (mon jumeau maléfique… ou bienveillant) et Marianne Feraud. Nous avons également bénéficié de l’aide inestimable de Sabine Schütte, qui nous a aidés à reprendre le texte allemand (puisque nous traduisions à partir de la version anglaise) pour éclairer certains points, et de l’équipe d’origine du jeu, dont Marko Djurdjevic et Adrian Fekete, qui ont été d’une disponibilité exemplaire.

Quand j’en aurai terminé avec cette relecture (car il me reste à repasser une dernière fois le texte au peigne fin), je laisserai reposer l’univers de Degenesis un moment avant d’y retourner. Là, je me sens un peu comme un Psychonaute du Cratère de la Traduction en pleine diffraction du continuum espace-linguistique.

Mais j’ai l’impression qu’on tient un sacré bon jeu.

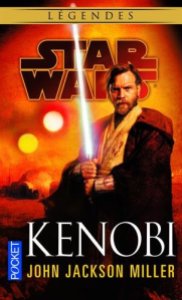

Kenobi

Le roman Kenobi de John Jackson Miller (traduit par bibi) vient de sortir ce mois-ci dans toutes les bonnes crèmeries et j’en conçois une satisfaction qui frôle l’extase.

Si on m’avait dit dans les années 80 qu’une trentaine d’années plus tard je travaillerais sur l’adaptation d’un roman consacré à mon personnage préféré de ce qui s’appelait encore La Guerre des Étoiles, je serais sans doute tombé dans les pommes, émotif que j’étais. Je me rappelle des moments de grande émotion où, après avoir lu le roman tiré du film (j’ai en effet lu les novélisations des deux premiers films bien avant de les voir, et mon premier Star Wars au ciné était Le Retour du Jedi, vu au défunt Palace à Nevers), je m’asseyais en tailleur au milieu du jardin, les yeux fermés, concentré sur les remous de la Force, en essayant de localiser les poules qui se déplaçaient dans mon rayon de perception mystique (mon père n’élevant malheureusement aucun stormtrooper ou Tusken à l’époque, il fallait faire avec les moyens du bord). À mon grand regret, mes pouvoirs de la Force se révélèrent on ne peut plus limités, voire carrément décevants, ce qui ne m’empêcha pas de vivre immergé dans Star Wars toute ma jeunesse.

Un solide effort d’imagination permet parfois de… Ouais, en fait, non.

Je vois que vous ne saisissez pas vraiment l’exploit que ça représente.

« Vivre immergé dans Star Wars », au fin fond de la Nièvre, dans les années 80, nécessitait un potentiel de dévotion qu’on ne retrouve plus guère aujourd’hui que chez quelques ascètes hindous. Déjà, pas d’internet, évidemment. Pas énormément d’argent non plus : j’ai vécu une enfance heureuse, mais nous ne roulions pas sur l’or, tant s’en faut, et chaque figurine, chaque paquet de vignettes Panini (nous échangions religieusement nos doubles avec mes amis Hélène et Héja, ce dernier ayant été tacitement sacré grand prêtre du culte de Star Wars en 1983, date de sortie du Retour) devenait une précieuse relique. Pour se procurer ces objets sacrés, il fallait parfois profiter de la munificence d’un parent qui effectuait quelque improbable pèlerinage à Nevers (30 kilomètres de distance de chez moi, et donc l’équivalent de Coruscant), voire à Paris (pensez « Bordure Extérieure »). De modestes autels à la gloire de la saga ne s’en dressaient pas moins çà et là, même à La Machine : si la Force pouvait pousser jusqu’à Tatooine, il lui suffisait d’un petit effort pour arriver jusque chez nous.

Star Wars est un des piliers solides de ma culture personnelle et j’y ai maintes fois puisé une formidable quantité d’énergie créative. J’ai décroché pendant un temps (après la prélogie), mais il a suffi d’un jeu de rôle hors du commun (Aux Confins de l’Empire) et d’une série d’excellents bouquins (les Making Of de Rinzler, que je vous recommande chaudement) pour retrouver le droit chemin. J’ai eu l’immense joie de participer à la traduction du jeu de rôle en question, et une chose en entraînant une autre…

Le fleuron de ma collection, le “grand” Boba Fett… Que je ne possède plus aujourd’hui, mais quel jouet incroyable !

… voilà que je traduis des articles dans l’excellent Star Wars Insider, et des romans Star Wars chez Pocket (et je remercie Farid Ben Salem, David Camus, Aurélien Vives et Stéphane Désa sans qui je n’en serais pas là)…

Le premier roman en question est le splendide Kenobi de John Jackson Miller, à qui l’on doit essentiellement des scénarios de comics, mais qui signe là un récit bien ficelé, prenant et surtout, compréhensible sans avoir à chiner sur wikipédia le nom des protagonistes.

L’accueil réservé à Kenobi sur les forums de fans français s’est révélé plutôt tiède, et pour une raison absolument légitime : tout comme eux, en entamant le roman pour une première lecture, je me figurais qu’il allait traiter de tout le parcours de ce bon vieil Obi-Wan, de la fin de la prélogie au début de la trilogie. Tel n’est pas le cas.

Kenobi devrait être intitulé « une aventure d’Obi-Wan Kenobi ». Mais ça ne suffirait pas. « Comment Obi-Wan est devenu le Vieux Ben » semble un peu plus proche de la réalité, mais… ce n’est pas encore ça. S’il fallait le sous-titrer, je crois qu’on pourrait s’en tenir à « un Western dans l’univers de Star Wars », quitte à frôler la redondance. L’intrigue reprend en effet les bons vieux thèmes des pionniers face aux « Indiens », ici représentés par les Tuskens. Tuskens qui sont, en réalité, la grande révélation du roman pour moi, puisque l’auteur explique leur mode de vie et leur philosophie au moyen de la légende des deux soleils de Tatooine, habilement exploités dès le début. Le personnage d’A’Yark est sans doute le plus intéressant du roman, et éclipse tous les autres, Obi-Wan y compris.

Kenobi or not Kenobi ? Zat ize zeu kouèstcheune

Ce dernier n’est toutefois pas aussi absent que certains fans ont pu le croire : s’il paraît moins présent dans ce roman qu’on ne le voudrait, c’est tout simplement parce qu’il y est amoindri. Psychologiquement, d’abord : il encaisse difficilement les derniers événements, et en particulier la mort d’Anakin. Ses « méditations » n’auront pour but que de se réconcilier avec lui-même et d’accepter un rôle bien différent de celui qu’il menait jusqu’alors : l’ordre jedi est décimé et la République vacille, même si pour les péquenauds de Tatooine, tout ça, c’est de la politique et ça ne change pas grand-chose… C’est dans ce genre de détails que l’auteur excelle, en dévoilant le fonctionnement de la galaxie lointaine par le petit bout de la lorgnette. Obi-Wan se fait donc discret, jouant plutôt un rôle de “super-héros” qui n’intervient qu’en tout dernier recours.

En effet, pas d’immenses affrontements opposants des centaines de vaisseaux, dans Kenobi, et pas d’enjeux démesurés… L’intrigue se limite à une région très réduite, avec un casting mesuré lui aussi, mais elle reste proche des thèmes essentiels des films Star Wars : la famille, le récit initiatique, la corruption par le pouvoir…

Finalement, en tant que rôliste, j’ai également parcouru Kenobi comme une sorte de « Guide des Colons et des Tuskens de Tatooine » : il y a là tout ce qui est nécessaire pour comprendre les enjeux de la vie sur cette planète, une bonne partie de son écosystème, et les enjeux politiques que l’on peut y mettre en scène. Mais le rôliste est plutôt bon public (malgré sa réputation effroyable – et justifiée – de chieur)…

Vous l’aurez compris, j’ai d’abord apprécié Kenobi en tant que lecteur, et j’espère lui avoir rendu justice. J’espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à le découvrir !

Spirit of 77

Un jeu de rôle édité par Monkeyfun, en VO

(Nota Beney : tout est de la faute de Jean-François Beney, qui ne se contente pas de ressusciter les jeux de rôle : il en trouve de déjà vivants et il me force à les lire, le pistolet sur la tempe…)

Starskyyyyyyyyy et Hutch

Tanananananana

Starskyyyyyyyy et Hutch !

J’ignore si c’est de cette série télé furibarde que je tiens mon amour immodéré pour les guitares funky et la musique de Lalo Schifrin, mais une chose est sûre : je ne loupais pas un épisode de Starsky et Hutch. Je me souviens encore d’une ou deux intrigues vraiment marquantes. Tout le reste est noyé dans le tourbillon flou des souvenirs d’enfance, où se mêlent des influences diverses et variées, de Goldorak à Super Jaimie en passant par le Fantôme de l’Espace et Capitaine Caverne. Ouais, en tant qu’enfant de la télé, mes racines culturelles, c’est plutôt Hanna Barbera, les anime (qu’on appelait simplement « dessins animé japonais ») et les séries de Glen A. Larson que les classiques littéraires. La passion des super-héros m’est venue en regardant le vieux dessin animé de Spider-Man (saviez-vous qu’on le devait en partie – du moins lors de la saison 2, plus psychédélique – à Ralph Bakshi, qui réalisa une très belle interprétation animée du Seigneur des Anneaux, ainsi qu’une excellente œuvre de Sword & Sorcery, Tygra, la Glace et le Feu ?). À l’époque, devant notre télé noir et blanc au rendu un peu verdâtre, je croyais dur comme fer que le costume de l’Araignée (Pierre Parker en VF !) était couleur pomme boueuse. Les premiers comics me firent un choc… Souvenirs !

Enfants de la télé, tous des bâtards !

Difficile à croire, aujourd’hui, que les programmes télé étaient en réalité le premier vecteur de la culture geek, mais c’est bien le cas. Encore dans sa période d’expérimentation, où il ne s’était pas encore figé dans le modèle que nous connaissons (et conspuons) aujourd’hui, le petit écran était bien cette lucarne magique qui s’ouvrait sur des cultures inconnues. C’est par son intermédiaire que nous découvrions les comics américains, mais aussi des séries japonaises qui fascinèrent une génération entière : San Ku Kai et sa version cheap (mais paradoxalement originale) de la Guerre des Étoiles, mais aussi des œuvres plus confidentielles, oubliées aujourd’hui, comme « La Légende des chevaliers aux 108 étoiles » (diffusée en 1977 : https://www.youtube.com/watch?v=q4_KqW7u0wI)

Et aussi, y avait des bouseux à la con qui faisaient des courses de voiture contre le shérif.

La télévision était le premier creuset d’une culture métissée, riche et parfois subversive, parce qu’elle commençait déjà à être incontrôlable…

Tu nous fais chier avec ta télé, papy !

Ouais, ben laissez-moi en venir au fait, les chiards. La télé n’était pas, tant s’en faut, une « boîte à rendre idiot » (elle ne l’est toujours pas, d’ailleurs, elle ne rend pas idiot : elle rend consommateur, ce qui n’est pas tout à fait synonyme, quoique…) : c’était une boîte à récits, à histoires. Elle nous a bombardés, nous autres enfants des années 70, voire 80, non pas de rayons gamma comme le professeur Bruce Banner, mais de rêves, d’intrigues et de délires visuels. Bonne chose, mauvaise chose, je n’en sais rien, mais nombre d’entre nous nourrissent une tendresse particulière pour ces « séries de notre enfance », celles par qui tout a commencé. Sans Les Rois Maudits, pas de Game of Thrones. Sans Goldorak, pas d’Akira (l’étincelle qui mit le feu aux poudres !). Sans Starsky et Hutch, pas de The Shield ou The Wire… Et sans doute, pas de COPS. Et là je ne parle plus de série télé, mais de JDR…

Smells like teen spirit of 77

Tout ça pour dire que le jeu de rôle Spirit of 77 sent bon les années télé… mais qu’il ne s’arrête pas là. Sous sa splendide couverture funky se cache un objet sciemment subversif, dont le credo tient en deux phrases : « To be played at maximum volume » (à jouer à fond les ballons) et « Stick it to the Man ! » (« Nique le Système ! », où « the Man » désigne le « système » dans son entier, mais plus précisément le président des Etats-Unis Richard Nixon). Les années 70 ne sont pas qu’une période de bouleversement culturel, il s’agit aussi de la période qui suit la guerre du Viêt Nam, laquelle va longtemps hanter (et nourrir) l’imaginaire collectif mondial (et pas seulement amerloque). Le traumatisme du Viêt Nam vient s’inviter dans les séries télé les plus « inoffensives », comme Magnum, et le stéréotype du « vétéran du Viêt Nam » imprégnera tout le panorama culturel US (et je ne parle même pas des exemples les plus frappants comme Rambo ou Voyage au bout de l’enfer : il est difficile de trouver une série des années 80 ne comprenant pas un de ces fameux vétérans).

La violence à la télé, dans une scène insoutenable de L’Homme qui valait 3 milliards.

Le jeu propose de jouer des archétypes des séries télé de l’époque, des « Dukes of Hazzard » (Shérif, fais-moi peur chez nous) aux flics de Starsky et Hutch (lesquels, je vous le rappelle, traînent dans les night-clubs chelous et règlent les affaires de façon un peu moins cavalière que l’inspecteur Harry, mais on n’est pas loin) en passant par l’homme qui valait trois milliards (ou six millions de dollars chez les Ricains) et les justicières façon Pam Grier dans Foxy Brown… Tous ont deux traits essentiels en commun : ce sont justement des personnages hors du commun, et ils vivent en marge de la société. On pourrait presque parler de beautiful losers, mais la lose est dans l’autre camp, celle du fameux « Man ».

Toi aussi, laisse-toi pousser une super moustache bionique.

Si j’ajoute que le thème glamrock et les maquillages à la Kiss ou David Bowie période Ziggy Stardust font partie du background (court mais incroyablement dense !) du jeu, ça fait trop ?

Dérapage contrôlé

Cet aspect profondément subversif n’apparaît pas au premier survol des règles : on a là un hack efficace du système Apocalypse World, avec une belle variété d’archétypes. Rappelons les principes du système : chaque action donne lieu à un jet de deux dés à six faces, auquel s’ajoute un modificateur de caractéristique variant entre -1 et 3 en général. 10 ou plus, c’est une réussite. 6 ou moins, c’est raté. 7 à 9 (et c’est là le plus fun), c’est réussi… mais cette réussite a un prix : vous passez la ligne d’arrivée en premier mais votre moteur rend l’âme, vous esquivez l’attaque adverse mais vous tombez dans un fossé, vous réussissez à convaincre votre interlocuteur mais en lui faisant une promesse très dangereuse… Chaque personnage dispose de « Coups » spéciaux (les « moves ») qui donnent des résultats particuliers dans certaines situations. Ces « coups » sont particulièrement savoureux, dans la mesure où chacun débouche sur des actions spectaculaires.

La spécificité du système de Spirit of 77 consiste à ne pas donner qu’un archétype de perso à chaque joueur. La création de personnage nécessite de choisir non pas un type de perso, mais un rôle (Justicier, Allumeuse, Limier…) ET un passé (Ancien sportif, Ex-taulard, Ancien flic, Vétéran…). On obtient ainsi une belle variété de personnages, d’autant que le supplément Wide World of 77 (franchement indispensable) ajoute des catégories délirantes, dont le Visiteur (vous jouez un personnage qui vient d’ailleurs…). Rôle et Passé ont chacun leurs Coups : les combinaisons ne sont pas simplement infinies, elles sont délicieuses.

Oui, on peut jouer l’Homme de l’Atlantide. Une série bien écolo et bien kitsch.

On a là un système efficace, où la technique est au service de la narration, car le système AW est vraiment technique : en fait, sa spécificité consiste à créer des mécanismes pour faire ce que le MJ est censé réussir « d’instinct ». On est loin de « l’art du conteur » de White Wolf, ces conseils flous et souvent tartignolles sur la façon de mener une partie. Dans Apocalypse World, le système réduit à des processus mécaniques la gestion de la partie, ce qui est paradoxalement libérateur. Vous êtes bloqué et ne savez pas quoi faire ? Lisez simplement votre liste des « coups du MJ » et jouez-en un. Vous voulez créer une intrigue ? Utilisez le système des « Fronts » (qui est malheureusement moins bien expliqué ici que dans les autres bouquins AW).

D’ailleurs, je ne sais pas si ça vient de moi ou si c’est la rédaction claire du jeu, mais Spirit of 77 me semble être le premier hack d’Apocalypse World lisible. Tout est simple, bien expliqué (sauf les Fronts, un peu moins détaillés), et surtout, expliqué dans l’ordre, bourrrrdel ! Ce n’est pas pour autant un jeu pour débutant, mais tout est limpide !

Le jeu est extrêmement riche : difficile de choisir son perso, son décor, ses PNJ tant il y a à faire, d’autant que le background ménage quelques perles (la mystérieuse Starveya, entre autres choses…) même s’il n’est qu’esquissé. Les chapitres au MJ sont, comme souvent dans les hacks d’AW, un cours d’improvisation rôlistique, émaillé d’idées de génie (« la musique du diable » dans le supplément Wide World of 77, qui est vraiment indispensable tant il contient d’idées excellentes).

Même si vous n’adhérez pas au système AW, c’est peut-être l’occasion de le découvrir sous un angle plus pédagogique…

Esprit, es-tu là ?

Pas de suspense : oui. Oui, carrément, cent fois, mille fois oui. Ce jeu donne immédiatement envie de rejouer de vieilles séries télé, ou plutôt d’en créer des dérivés, des parodies, de mixer des personnages…

Ce jeu donne tout simplement envie de recréer les Venture Bros.

Et là vous me dites : mais kégnecé, les Brosses de Devanture ?

Ha ha ha, petits ignorants !

Le supplément Wide World of 77 et la couv’ du coffret Blouraie de la Saison 3 de Venture Bros… Je dis ça, je dis rien…

The Venture Bros est tout simplement la meilleure série de dessins animés de tous les temps. Elle raconte les mésaventures des deux fils du professeur Venture, un savant égoïste et pathétique qui était naguère « enfant star » aux côtés d’un père au succès écrasant. On y croise de multiples hommages à Bowie (dont un, absolument génial, à Space Oddity), des clones, des supervilains, des parodies complètement trash de comics et de dessins animés (l’équipe des 4 fantastiques en névrosés, le groupe de Scooby-Doo composé de serial killers…), des références geek à foison et une curieuse tendresse pour les personnages de losers. Le thème de la série, de l’aveu de ses créateurs, est l’échec. Et c’est une sacrée réussite.

Très difficile à trouver par cheu nous, la série n’a pas non plus de VF, ni de VOSTFR. Ouaip. Ça se mérite.

Cela dit, même si vous ne connaissez pas les Venture Bros, Spirit of 77 a de quoi vous faire redécouvrir toute la sous-culture des années 70 : je vous parle de courses de bagnoles délirantes, de Blaxploitation, de SF déjantée avec gorilles animatroniques et bases lunaires, de Tarantino, bon sang ! Tarantino simulator.

Concluture

Ce jeu est un véritable coup de cœur ! Comme Americana d’Yno était la campagne d’Unknown Armies que j’attendais depuis des années, Spirit of 77 est le jeu génial mêlant délire et pointe de nostalgie, pop-culture et grand portnawak, cadillacs et dinosaures…

Ce qui m’a le plus étonné, c’est que le jeu est plutôt vendu comme un JDR très funky, axé sur les années 70 et les films de flics. La couverture donne cette idée un peu réductrice. Or, je crois qu’on peut faire beaucoup plus avec un tel jeu, et qu’il permet d’envisager des scénarios et des campagnes extrêmement variés… un peu comme les séries des années 70-80 en France.

Seul regret : les illustrations splendides ne sont pas assez nombreuses et la maquette, très semblable à celle d’AW, est bien trop sobre pour cet univers coloré et délirant.

Et n’oubliez pas : stick it to the Man !

P.S : il manque un épisode final à mon explication sur les JDR, mais je vous assure que ça vient !

Les jeux de rôle, qu’est-ce que c’est (partie 3)

En guise de préambule, je souhaite rappeler que cette petite série d’articles (dont les premiers se trouvent ici et là) a pour but de présenter les jeux de rôle à ceux qui ne les connaissent pas. Mon objectif est donc pédagogique et non encyclopédique. Je laisse volontairement de côté les jeux à narration partagée, par exemple, pour me concentrer sur la forme élémentaire de jeu de rôle, la plus courante. Je parle par exemple de Dungeons & Dragons, le plus ancien des JDR, et sans doute le plus pratiqué au monde. Si vous connaissez bien les jeux de rôle, vous n’apprendrez vraisemblablement pas grand-chose : faites plutôt lire cet article à votre tata Josette, qui a très envie de savoir ce que c’est que ces « jeux drôles » où vous passez tout l’argent qu’elle vous donne pour vos anniversaires.

Certaines fiches sont très esthétiques et marquées par la thématique du jeu, comme celle du Livre des Cinq Anneaux (alias L5A), un excellent jeu.

Création de perso

Voilà, le MJ a bien mâché le boulot à tout le monde, il a fait semblant de lire les quatre-cents pages du livre de règles (en fait il a lu l’intro, les règles de combat et les pages où y avait des dessins de nénette en bikini), vous avez acheté des chips (c’est tout ce que ça vous fait quand je vous dis qu’on va manger des chips ?), du soda, des crayons et du papier, vous êtes chauds bouillants pour commencer la partie, ça y est, vous êtes prêts, ça va commencer…

Sauf qu’en fait non.

La première session de jeu (c’est-à-dire la première fois où tout le monde se réunit autour d’une table pour commencer à jouer ensemble, une fois que le maître de jeu a préparé l’essentiel de son côté) commence presque toujours par la création de personnages. Les autres joueurs, qui croyaient se la couler douce, ont quand même un peu de travail de préparation à effectuer. L’avantage, c’est qu’en ce qui les concerne, ils seront guidés par le MJ, qui est donc censé bien connaître l’ensemble des règles (et qui feuillette en ce moment même le chapitre judicieusement intitulé « Création de personnages »).

Musculation cérébrale : on prend les haltères, et go !

Chaque joueur en dehors du MJ doit définir un « personnage joueur », c’est-à-dire un « héros » qu’il interprétera pendant la partie. Pas la peine de se plonger dans les manuels consacrés à la Méthode de l’actors studio, ni de prendre des cours d’art dramatique. Quand vous étiez petits, vous avez déjà joué dans une cour de récré à « on dirait que je serais un policier », « on dirait que je serais un chevalier Jedi », ou « on dirait que je serais l’inspecteur Derrick » (dans certains cas extrêmement rares probablement liés à des facteurs socioculturels frisant l’inexplicable au point qu’il a une coupe afro, l’inexplicable).

Mais je m’égare : vous avez déjà joué à « faire semblant » ? Bon. Ben alors, ça ne devrait pas vous poser de problème. Pendant la partie, vous allez « faire semblant d’être quelqu’un d’autre ». Durant toute la partie, il s’agira de la même personne, vous ne pourrez pas changer en cours de route (sauf si votre personnage disparaît ou meurt : ça arrive, ce n’est pas grave et ça peut même se révéler très sympa ; j’y reviendrai).

La création de personnage consiste à définir cet alter ego de façon précise : son histoire, son apparence et ce qu’il est capable de faire. Vous reporterez les informations relatives à votre personnage sur une feuille de papier (voire plusieurs) que l’on appelle « la fiche de personnage ». Cette fiche est essentielle : c’est la carte d’identité de votre alter ego, à laquelle vous vous reporterez fréquemment en cours de partie, et qui possède le pouvoir magique d’attirer les liquides issus des verres renversés, les flammes de bougie et en général tout ce qui peut l’abîmer de façon irréversible. Certains joueurs habiles arrivent à conserver des années durant de splendides fiches de personnage belles comme au premier jour, alors qu’en ce qui me concerne, elles ressemblent à des torchons environ huit minutes après que j’ai écrit le dernier chiffre tout en bas.

Oui, parce qu’il y a des chiffres.

La fiche de FATE est très simple, comme les mécanismes du système qui l’utilise.

Les chiffres, rien à fiche !

Créer votre personnage consiste à vous inventer un alter ego imaginaire. Celui-ci doit obéir à certaines règles.

Tout d’abord, il s’agit des règles de l’univers de jeu (ou background) : si vous jouez dans un univers médiéval, vous n’utiliserez pas d’armes à feu ni de véhicules à moteur, et vous n’aurez pas le droit de jouer un astronaute ou un cow-boy (en fait, si, dans certains univers, mais arrêtez un peu de m’interrompre : je parle de la majorité des jeux).

Ensuite, votre personnage devra se plier aux règles « mécaniques » du jeu auquel vous jouez. Chaque jeu possède des règles distinctes, mais dans la plupart, votre personnage est défini par une série de nombres. Ceux-ci représentent ses capacités innées (sa force physique, son apparence ou son agilité, par exemple) et ses compétences acquises (son habileté au combat ou au pilotage d’engins spatiaux, ses connaissances scientifiques, etc.). Dans le livre de votre jeu de rôle, on vous expliquera comment remplir votre fiche de personnage. Généralement, le MJ est là pour vous y aider. Certains jeux vous proposent même des personnages déjà complets, que l’on appelle des « prétirés ».

La première fois, tout cela paraît un peu compliqué, et ce, pour une raison que les vétérans rôlistes ont parfois du mal à appréhender. C’est donc aussi à eux que je m’adresse dans le paragraphe qui suit. Et qui parle de cheese-cake.

Le mystère du cheese-cake

Un jour, j’ai entrepris de faire un cheese-cake. Parce que c’était vachement à la mode, les cheese-cakes, et parce qu’il y a un épisode vraiment rigolo de Friends consacré aux cheese-cakes, et j’en ai un souvenir bien émouvant, et ça a l’air super bon.

Cela dit, je n’avais absolument aucune idée du goût que pouvait avoir un cheese-cake. Or, dans la recette que j’avais choisie, on me disait : « quand le cheese-cake a la consistance voulue… gnagnagni gnagnagna ». Mais moi, la consistance voulue, je voyais pas trop ce que c’était. Vachement mou ? Genre, comme une crème chantilly ? Ou plutôt proche du pain de nain chez Terry Pratchett ? (de quoi péter une dalle de béton en tombant dessus, donc). Mystère.

Et déjà que je ne suis vraiment pas doué pour la cuisine, je me suis trouvé tout con. Ben ouais, mince, c’est quoi, la consistance voulue ?

J’ai donc obtenu un cheese-cake mou du cheese et même un peu du cake, et franchement pas terrible. J’en ai conçu une grande déception à l’endroit des cheese-cakes et j’ai brandi en direction du ciel un poing vengeur en hurlant mon désarroi.

Et puis un jour, ma femme et moi sommes passés devant un chouette café qui vendait des cheese-cakes et j’en ai mangé un « fait comme y faut » (je vous rappelle que j’habite dans la Nièvre où je tape cet article sur un tam-tam et où nous espérons l’eau courante fin du millénaire, donc c’était une sorte de miracle). Non seulement il était délicieux, mais il est devenu le cheese-cake de référence. Quand je referai un cheese-cake, je saurai ce que c’est que « la consistance voulue ».

Fin de parenthèse cheesecakienne.

Les fiches de perso, ce n’est pas QUE pour le JDR. Certains jeux de plateau célèbres (ici le très réussi Zombicide) proposent aux joueurs d’incarner des personnages qui ont un peu plus d’identité que de simples pions (et qui vont jusqu’à imiter des icônes de la pop-culture comme dans ce cas…).

La méthode Croitoriu © ™ ®

Le problème de quelqu’un qui n’a jamais joué à un jeu de rôle, c’est qu’on lui demande de faire un cheese-cake (créer son perso) sans savoir quelle consistance ça a (sans avoir joué). Le résultat, c’est parfois un personnage tout mou et franchement pas terrible. Par exemple, un joueur débutant peut avoir envie de se créer un personnage vraiment super doué en investigation… et se rendre compte que dans le scénario que propose le MJ, il n’y a que de la baston. À moins qu’il ne s’agisse d’une mauvaise interprétation des chiffres : un joueur peut être super content d’avoir 20 en Force et se prendre pour un costaud… jusqu’à ce qu’il comprenne qu’il a loupé une explication du MJ et qu’en fait, c’est noté sur 100.

Bref. Y a des ratés.

Et si le MJ est débutant lui aussi, il ne saura pas forcément conseiller de façon efficace les joueurs. Pour ça, mon pote Michael Croitoriu a une excellente méthode, qu’il utilise même avec les joueurs vétérans.

À la fin de la première partie (que nous aborderons sous peu), il propose aux joueurs de modifier s’ils le désirent leur feuille de personnage. Notre personnage enquêteur réduit un peu ses capacités d’enquête pour se donner quelques points dans des compétences de combat. Notre colosse qui a 20% en force fait passer cette valeur à 80 % (en rognant sur d’autres valeurs moins utiles). À vrai dire, Mike laisse les joueurs modifier leur fiche pendant deux ou trois parties. C’est une méthode vraiment très utile pour des joueurs débutants : parfois, l’idée de votre personnage vous plaît, mais vous vous rendez compte qu’elle ne fonctionne pas très bien en cours de partie. Dans ce cas, je conseille au MJ de vous laisser modifier votre personnage (sans pour autant enfreindre les règles de création de perso : si vous ajoutez 1 point ici, il faudra en enlever 1 là, et ainsi de suite…).

Sortir de l’ordinaire

Le MJ peut aussi décider de créer des personnages pour tout le monde, ou donner des directives en fonction du scénario qu’il envisage de jouer : « C’est un scénario où il y a beaucoup d’action : je vous recommande donc de prendre au moins une compétence de combat efficace. » (par exemple)

Il peut également restreindre les choix des joueurs en matière de personnages : « C’est un scénario qui se passe dans une tribu d’elfes. Vous devez donc tous créer un personnage d’elfe. »

Comme dans beaucoup d’entreprises créatives, poser des limites n’est pas forcément une restriction. Parfois, c’est même un tremplin à créativité : « Quel genre d’elfe vais-je pouvoir créer pour qu’il sorte de l’ordinaire ? »

Car c’est la clef d’un personnage intéressant : il doit sortir de l’ordinaire. Par un détail simple (il est très habile au tir à l’arc, c’est un cuisinier formidable, etc.), mystérieux (il a un 3e œil au milieu du front, il dort le jour et vit la nuit, il refuse de manger autre chose que ce qui pousse sous la terre) ou carrément incongru (il a peur des barbes, il construit une machine à remonter le temps, il écrit un blog sur les jeux de rôle). Dans le chapitre de création de personnage de votre jeu de rôle, vous trouverez toutes sortes de conseils : donnez-lui une voix particulière, trouvez une photo d’acteur qui le représente ou dessinez-le, faites la liste des trois choses qu’il déteste, etc. Mais au bout du compte, il s’agit simplement d’inventer une personne imaginaire que vous aurez plaisir à interpréter.

Et ça, c’est une fiche de Sécu, donc. On remarque quand même des similitudes avec le JDR.

On est prêts !

Cette fois-ci, tout le monde est prêt et l’aventure peut commencer ! Vous allez pouvoir découvrir les joies du jeu de rôle ! Nous parlerons de tout ça dans notre prochain épisode palpitant : Quand le MJ se jette à l’eau, les persos nagent.

Hé, partez pas comme ça ! Non, je déconne, je peux trouver un autre titre ! Restez, quoi, on a presque terminé !

Sandy Julien

Traducteur indépendant

Works in Progress

- Secret World Domination Project #1 44%