Play Fair n°2 – La technique FMK pour créer une dynamique de groupe

Si vous êtes rôliste, vous avez déjà été confronté.e aux problèmes que pose la création de personnage. Et si vous avez de la bouteille, si vous êtes un vieux machin blasé qui a joué des tas de campagnes avec de nombreux camarades d’aventure, vous savez également qu’il est parfois difficile de créer un groupe dynamique.

Le problème, c’est que lors des premières parties de JDR, il suffit de dire “vous êtes un groupe d’aventuriers” pour que tout le monde se fasse sa petite idée de la façon dont le groupe fonctionne, mais qu’au fil du temps, ces idées individuelles divergent : certains joueurs voient plutôt leur groupe comme les investigateurs de Scooby-Doo (on est tous amis, c’est la fête, mangeons des sandwiches), d’autres comme les frères Winchester (tu es mon frère, je t’aime au point de te sacrifier ma vie, mais on va s’engueuler comme du poisson pourri jusqu’à la fin de l’épisode), et d’autres encore comme des personnages du Trône de Fer (nous allons nous trahir, nous entretuer, nous faire tendrement l’amour entre les fesses – (c) Nioutaik.org – jusqu’à ce que tout le monde ait un peu oublié l’intrigue principale).

Un peu de concertation permet généralement d’arrondir les angles, et de permettre à chacun de mieux entrevoir le rôle qu’il va jouer, non seulement dans la campagne, mais au sein des personnages joueurs. Car à moins de jouer avec un maître et un joueur (c’est possible, naturellement), il convient de gérer les interactions entre personnages joueurs.

Je ne vais pas vous faire un topo sur la gestion des conflits entre PJ (ou entre joueurs), ce n’est pas le but. Je vais plutôt vous donner une astuce toute bête pour faire monter un peu la mayonnaise en définissant des rapports au sein du groupe. Vous la connaissez peut-être déjà, sous cette forme ou sous une autre, mais j’appellerais ça la méthode FMK.

Fuck, Marry, Kill

Il existe un petit jeu manifestement en vogue chez les zanglosaquesons, et qui consiste à prendre trois personnalités, puis à les classer selon un système rigolo : Fuck, Marry, Kill. Il s’agit de dire avec laquelle on coucherait (Fuck), laquelle on épouserait (Marry) et laquelle on tuerait sans trop de remords (Kill). N’essayez pas de faire ça avec des personnalités politiques si vous ne voulez pas faire de cauchemars, vous êtes prévenus.

En gros, ça consiste à établir un rapport fantasmé avec ces personnalités. Dire : “et si…”

Bref, c’est du jeu de rôle.

Eh bien, il est possible de définir une dynamique de base au sein d’un groupe de quatre PJ avec cette méthode. Il suffit de dire à chaque joueur : “allez, tu nous fais un petit Fuck, Marry, Kill avec les trois autres perso.”

Naturellement, la méthode ne fonctionne qu’à quatre, et elle risque d’introduire des tensions au sein du groupe (surtout entre les gens qui ont envie de se trucider, mais pour les autres rapports, ça peut être problématique aussi…).

Un peu de nuances (mais pas de gris)

Bien sûr, il s’agit simplement de la base de la méthode FMK. Déjà parce que vous n’avez peut-être pas forcément envie d’aborder des thèmes adultes dans le JDR. Ensuite parce qu’introduire des inimitiés profondes (au point de susciter des envies de meurtre) va probablement déséquilibrer le groupe, ce qui n’est pas souhaitable.

Les hacks du jeu Apocalypse World se servent régulièrement du système de relations entre les personnages, en établissant par exemple une intensité de relation entre perso (on attribue des valeurs chiffrées à une relation entre son propre PJ et chacun des autres), ou en définissant ces relations de façon élémentaire (“désigne un perso que tu méprises, un autre que tu aimes, et un autre auquel tu voudrais ressembler”). Ces systèmes de règles exploitent même les relations entre perso, en les faisant intervenir sous forme de bonus/malus dans certaines situations.

Vous pouvez introduire ce système dans votre campagne en affectant des valeurs de relations entre les personnages : c’est un début. Vous pouvez également définir les relations comme indiqué ci-dessus. Et si vous voulez y accorder un peu de temps, il existe une autre méthode très ludique pour les joueurs.

Les relations en questions

Non, c’est pas une faute de grammaire. La méthode ludique que j’évoque consiste à établir les relations entre joueurs à l’aide de questions. Elle nécessite un minimum de préparation de la part du MJ, mais elle donne toujours une certaine dynamique à la partie. Elle présente toutefois un inconvénient : elle va forcément faire sortir un peu les joueurs de leur zone de confort. Il ne s’agit donc pas d’être rigide et de l’appliquer à la lettre, mais plutôt d’en comprendre le sens et le fonctionnement.

Lors de la création de personnages et de groupe, le MJ fournit à chaque joueur un nombre de questions correspondant au nombre d’autres joueurs dans la partie (3 questions dans une partie à 4, 4 dans une partie à 5, etc.). Ces questions sont formulées comme suit :

– Tu as volé quelque chose à un autre personnage et il l’ignore. De quoi s’agit-il ?

– Tu éprouves des sentiments cachés pour un autre personnage. Quels sont-ils ?

– Un autre personnage t’a sauvé la vie sans le savoir. Comment ?

– Tu as maudit un autre personnage. Pourquoi ? (c) Jérôme Larré.

Les questions à poser sont simples : elles établissent un lien entre deux personnages et elles donnent une piste narrative au MJ (l’objet volé pourra revêtir une importance particulière, le sentiment caché peut être aussi bien de l’amour que de la crainte ou du respect, le sauvetage évoqué permet de définir un péril qui resurgira peut-être lors de la campagne, la malédiction peut enrichir le personnage qui en est victime).

En écrivant ces questions, j’ai naturellement privilégié le secret pour introduire des “mystères” dans la création de perso, mais ce n’est pas obligatoire. L’essentiel consiste à donner à chaque joueur la possibilité de définir les relations de son personnage avec chaque autre PJ sous forme de question : on fournit donc une accroche aux joueurs qui manquent un peu d’imagination, tout en leur donnant un objectif amusant (trouver la réponse la plus originale/incongrue/satisfaisante aux questions, et répartir lesdites questions entre les personnages).

Je rappelle l’inconvénient de la méthode : certaines questions peuvent faire sortir certains joueurs de leur zone de confort, et il faut donc procéder avec subtilité. Evitez peut-être “tu as couché avec un autre PJ, pourquoi ?” si les thèmes adultes ne font pas partie de votre campagne. Ou “tu as tué les parents d’un autre PJ à son insu” si vous voulez éviter les conflits.

Un dernier conseil : il ne s’agit pas de définir des “mystères” pour chaque joueur, des choses que chacun peut cacher aux autres. Pour cette raison, je conseille à chacun de répondre aux questions en public, afin que chacun connaisse le fond de l’histoire. Il faut bien séparer ce que savent les personnages de ce que savent les joueurs.

Un exemple concret : “Tu as volé un objet précieux à un autre personnage. Pourquoi ?”

Imaginons que le joueur A déclare : “J’ai volé au personnage de B le médaillon qui contenait le portrait de sa défunte mère.” Le joueur B sait que son personnage a perdu l’objet : il va pouvoir jouer sa tristesse inconsolable, et ses tentatives pour le retrouver. Mais attention, ce n’est pas l’identité du personnage privé de son bien qui répond à la question, mais la raison du vol. Le joueur A peut ajouter : “Je connais cette femme, c’est elle qui m’a tout enseigné. D’ailleurs, elle l’a fait à une date ultérieure à celle de sa mort présumée. Je chéris sa mémoire, car elle était également une mère pour moi, et j’ai hâte de la retrouver puisque nous avions convenu de nous revoir à la ville de X d’ici deux lunes.” Et hop, intrigue, enrichissement de l’histoire, etc. C’est très bien que B soit désormais au courant que son personnage croit à tort être orphelin, car il va pouvoir s’orienter dans cette direction.

Pas la peine d’en dire beaucoup plus : tentez la méthode. En bonus, quelques questions rigolotes. Je vous suggère, si vous vous sentez pleins d’imagination, de poster vos propres idées de questions dans les commentaires !

Tu as déjà été agressé par le sosie d’un personnage. Que t’a-t-il dérobé ?

Tu as énormément de mal à supporter une manie d’un personnage, mais tu n’oses jamais lui dire. De quoi s’agit-il ?

Tu aimerais ressembler à un personnage, à cause d’une qualité qui t’impressionne. Laquelle ?

Tu rivalises secrètement avec un autre personnage. En quoi et pourquoi ?

Tu as fait une très mauvaise réputation à un personnage en racontant un mensonge à son sujet. Lequel ?

Tu prends un personnage pour quelqu’un d’autre, et tu crois dur comme fer qu’ils ne font qu’un. Avec qui le confonds-tu ?

Play Fair n°1 – Pourquoi êtes-vous là ?

Avec ce billet, j’inaugure une nouvelle rubrique de ce blog (des esprits chagrins feront remarquer qu’il y a beaucoup de n°1 et de nouvelles rubriques, mais pas beaucoup de suivi ; je n’ai rien à dire pour ma défense, hormis ce modeste souhait : que les esprits chagrins aillent se farcir le fion de grenades à fragmentation). De petites idées simples et pratiques que j’ai expérimentées, de petits conseils qui ont changé, même légèrement, ma façon de jouer, et dans l’ensemble, des astuces qui vous serviront peut-être.

La première de la série concerne un problème que tous les MJ connaissent bien…

Comment pousser les joueurs à accepter la mission ?

Il y a peu de temps, j’ai commencé à lire le « remake » de Ravenloft pour D&D Next, Curse of Strahd, qui semble très réussi (j’ai eu aussitôt envie de le faire jouer, ce qui n’est que très rarement le cas pour les scénarios du commerce). Cette mini-campagne très classique propose à la fois des mécanismes originaux (sauf si on connaît déjà le Ravenloft d’origine) et des idées classiques mais bien menées. Au passage, il s’agit pour moi du dosage idéal entre fulgurances inédites et recettes éprouvées : beaucoup des secondes, saupoudrées de quelques-unes des premières. À l’heure où j’écris ces lignes, j’ignore encore si les auteurs ont tenu la distance, mais Curse of Strahd propose indéniablement une accroche fascinante, simple et efficace sans être superficielle.

D’emblée, les auteurs proposent plusieurs possibilités permettant d’entraîner les PJ dans l’aventure. En lisant cette entrée en matière, je me suis posé la même question que chaque fois que je suis confronté à ce genre de texte : et si un des joueurs ne joue pas le jeu ? S’il refuse la mission qu’on lui propose ? S’il s’ingénie à s’éloigner, par tous les moyens, de la trame prévue ?

Et j’ai trouvé une solution à ce problème. Peut-être qu’elle existe déjà, sous une autre forme, autre part, mais sur le coup, j’étais plutôt fier de moi. Histoire de vous expliquer comment elle fonctionne, et surtout d’où elle vient, je vais bien vous détailler tous les trucs chiants avant de vous la révéler.

Vous êtes dans une auberge…

… ou sur une route de forêt, ou dans le hall d’un château, ou sur la piste d’envol de la Rébellion…

C’est comme ça que beaucoup de MJ commencent leurs scénarios, en plantant le décor. « Vous êtes ici », « Vous êtes dans ce machin », « Vous êtes avec votre ami trucmuche, quand… » Bref, ces MJ décident arbitrairement de l’endroit où se trouvent les PJ, et/ou de l’activité à laquelle ils s’y livrent, d’accord ? C’est bien rare que les joueurs, avant la partie, viennent demander au MJ : « tu crois qu’on pourrait commencer dans une auberge, en train de boire un coup ? » Bref, c’est le MJ qui choisit.

Et ensuite (arrêtez-moi si vous la connaissez), se produit un événement qui vient donner aux joueurs les infos nécessaires pour s’impliquer dans le scénario prévu.

Je détaille bien pour que tout le monde suive (même ceux qui dorment à moitié, au fond) : le MJ part sur une situation totalement arbitraire, puis il donne aux joueurs un faux choix, qui se résume peu ou prou à : « bon, l’aventure vient frapper à votre porte, vous lui ouvrez, ou pas ? »

Parce que nous savons tous ce qui se passe si les joueurs refusent l’appel de l’aventure : rien du tout. Ou plutôt si : le MJ essaie par tous les moyens de les « remettre sur les rails ».

Ce qui est complètement con, parce que c’est lui qui les y a placés, puis les en a sortis en leur donnant l’illusion qu’ils avaient le choix de partir à l’aventure ou non.

Arrêtons de prendre les joueurs pour des cons

Remarquez que cette méthode, que nous avons tous utilisée un jour ou l’autre (et que j’utilise encore fréquemment) est complètement absurde. À partir du moment où les joueurs sont venus à votre table, c’est qu’ils ont envie de vivre une aventure, pas de simuler la vie de cinq gus qui se bourrent la gueule à l’auberge. Bref, quand vous leur posez la question « vous avez envie de partir à l’aventure ou non ? », celle-ci est complètement superflue, parce que, par leur simple présence, les joueurs ont déjà répondu.

Alors, pourquoi, quand vous posez cette question (métaphoriquement, en leur disant : « un gus vous propose une mission » ou « vous apprenez que la princesse Trucmucha a été enlevée et que le roi offre une grosse récompense »), y en a-t-il parfois un ou plusieurs pour tout faire foirer en refusant de s’impliquer ? Pourquoi y a-t-il des joueurs qui refusent la mission et partent faire totalement autre chose (provoquer une bagarre de taverne, pisser sur l’aubergiste, tenter d’occire celui qui leur propose la mission, etc.) ?

Tout simplement parce qu’ils ont compris que vous les preniez pour des cons.

En leur posant cette fameuse question (« vous y allez ou pas ? ») à laquelle ils ont déjà répondu tacitement, en leur donnant un choix factice, en leur proposant un tour de magie tout pourri, dont ils connaissent le truc, et auquel ils acceptent de se soumettre par simple politesse, ou pour gagner un peu de temps et entrer dans le vif du sujet.

Et justement, si vous y entriez sans passer par la case « auberge » ?

In medias res

Bien sûr, il existe des scénarios un peu plus pêchus, qui vous proposent de mettre les joueurs dans une situation conflictuelle d’entrée de jeu. La mayonnaise prend généralement aussitôt : ils n’ont pas le temps de se poser de question.

Eh bien la solution est là, ou du moins une partie de la solution. Sautez tout simplement le passage « vous êtes à l’auberge », et commencez votre aventure par : « Vous avez accepté de sauver la fille du roi », « Vous avez décidé de vous emparer du trésor de Machinchose », etc.

C’est tout bête, hein ?

Oui. En fait, c’est un peu trop bête. Un peu trop arbitraire. Mais, eh, vous vous souvenez ? Quand vous posez les PJ dans l’auberge, ça revient exactement au même : vous décidez à leur place. Sauf que vous décidez de les placer dans une situation peu enthousiasmante et très convenue. Si vous optez pour cette méthode, au moins, vous les lancez dans l’aventure.

Mais ça n’empêche : ce n’est quand même pas très folichon pour les joueurs.

Voilà comment ajouter un petit élément narratif, et surtout comment stresser un peu les joueurs, histoire de les réveiller.

Au lieu de vous contenter de « Vous avez accepté d’affronter le sorcier Bidulchouette », ajoutez « pourquoi ? » à la fin de votre entrée en matière.

« Vous avez accepté de voler le trésor du dragon Enfoirax. Pourquoi, au fait ? »

« Vous vous êtes lancés à la poursuite de la troupe des Voleurs de Salopior. Pourquoi ? Vous auraient-ils dérobé quelque chose ? »

Remarquez deux petits détails.

Premièrement, vous commencez au passé : la décision a été prise, il n’est pas question d’y revenir. Les PJ sont déjà en train de faire quelque chose.

Deuxièmement : cette méthode devient d’autant plus savoureuse que les motifs potentiels des PJ sont improbables. Si le but de l’aventure consiste à voler un trésor, ils n’auront aucun mal à se trouver une motivation. Mais s’il s’agit d’un scénario plus original, ils devront eux aussi faire preuve d’originalité. Exemples :

« Vous avez décidé de retrouver l’Amulette de Padbol, qui afflige son propriétaire d’une malchance phénoménale. Pourquoi ? »

« Vous avez accepté d’enlever le fils du bon roi Gentillos et de le remettre à l’affreuse sorcière Malveilla. Pourquoi ? »

« Vous avez accepté de vous substituer aux victimes du sacrifice annuel au dragon Enfoirax. Pourquoi ? »

Concluture

Comme cette méthode nécessite un peu d’imagination de la part des joueurs (qui n’en ont pas tous forcément), laissez-leur du temps. Non seulement ils vont résoudre pour vous votre problème, mais ils vont vous indiquer ce qu’ils attendent du scénario en répondant à votre question. S’ils sont vraiment à court, soufflez-leur une idée, ou concertez-vous directement avec eux.

Dans tous les cas de figure, vous ne risquez pas que l’un d’entre eux fasse foirer votre scénario. La méthode ne nécessite aucun savoir-faire particulier, et elle marche à tous les coups. Vous pouvez évidemment vous en servir dans d’autres contextes, chaque fois qu’un joueur vous demande quelque chose que vous n’avez pas prévu.

« Pourquoi le roi fait-il appel à nous plutôt qu’à ses propres hommes ?

— À vous de me le dire. »

« Pourquoi le dragon nous a-t-il épargnés lors du premier combat ?

— Bonne question. À ton avis ? »

Cette méthode est fréquemment utilisée par les MJ qui improvisent ou qui ont un petit côté narrativiste. À vous de voir comment elle peut vous dépanner dans votre façon de jouer. Enjoy !

Some like it Hoth

Some like it Hoth

J’ai profité hier de ce qu’un de mes meilleurs amis passait dans le coin (sur Tatooine, donc) pour organiser une petite partie de jeu de rôle, et j’ai bien sûr choisi celui que je connais le mieux : Star Wars, de chez FFG/Edge. Cette fois, j’ai opté pour la version L’Ere de la Rébellion. C’est le jeu que j’aime le moins dans les trois (les autres étant Aux Confins de l’Empire et Force et Destinée), parce que j’ai l’impression qu’on a déjà fait le tour de la question « Alliance contre Empire ». Eh bien peut-être que je me trompe… En tout cas, nous avons passé une excellente soirée.

Étant donné que je finalise la relecture du supplément « Strongholds of Resistance », qui contient un plan de la Base Écho de Hoth, et que je suis fan de la séquence d’ouverture de L’Empire contre-attaque, j’avais très envie de jouer un scénario se déroulant dans ce contexte. Je disposais de quelques heures pour préparer un petit scénario, avec quelques contraintes spécifiques, et ça s’est tellement bien passé qu’il faut que je vous raconte ça.

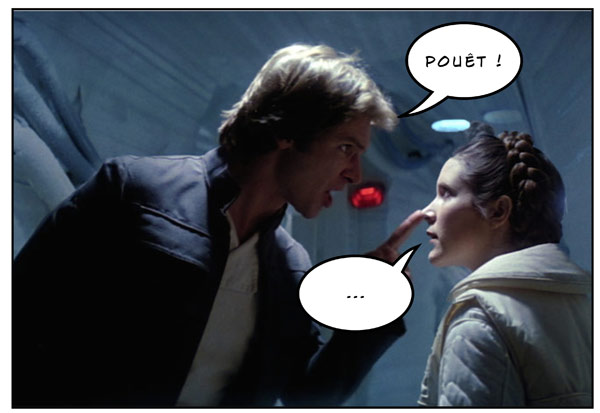

Mais commençons par une des pitreries burlesques du seigneur Vador, histoire de chauffer la salle. Ha ha ha.

Obi One-shot (first)

En guise de préambule, je vous présente la situation et la façon dont j’ai élaboré ce petit scénar qui fonctionne grâce à de grosses ficelles et un mécanisme ultra-simple, mais relativement original.

Depuis quelque temps, je revois entièrement ma façon de concevoir les scénarios de JDR, et je pioche un peu partout des conseils qui me permettent de changer d’angle, d’éviter le dirigisme (mon énorme défaut) et de développer des scénarios équilibrés : une préparation efficace (c’est à dire : une préparation qui se limite aux éléments essentiels, sans développer ce qui n’a pas lieu de l’être) et une improvisation constante basée sur l’écoute des joueurs en cours de partie.

J’ai par exemple renoncé aux scénarios longs et complexes, aux intrigues faisant intervenir trop de PNJ préparés à l’avance, aux campagnes préparées d’un bout à l’autre… Tout ça ne fonctionne plus pour moi : je ne dispose pas d’assez de temps pour préparer de longs scénarios correctement, et une fois à la table, ça n’aboutit qu’à des frustrations. Lire et mémoriser dix ou vingt pages de texte, avec une tripotée de PNJ et de subtilités, ce n’est plus pour moi : l’investissement en temps avant le jeu n’est pas rentabilisé en terme de plaisir pendant le jeu. Et ce n’est pas peu dire, car un de mes grands plaisirs, au début de ma pratique du JDR, consistait justement à bouquiner de gros pavés… qui n’ont parfois jamais trouvé le chemin jusqu’à la table de jeu. Je n’en suis pas mécontent pour autant : la lecture de campagnes, de systèmes, etc., a nourri ma culture ludique et ma capacité d’improvisation. Mais aujourd’hui, pas question de me fader trois-cents pages de texte pour jouer.

Première contrainte, donc : développer un scénario limité en terme de préparation.

Deuxième contrainte : le temps. Nous n’avions que trois ou quatre heures pour jouer, et je me suis donc imposé une structure que j’avais déjà testée, en trois partie. Le principe : j’ai une montre ou un chrono sous les yeux, et je dois terminer chaque partie en une heure environ. Si le soufflé retombe (les joueurs ont fait tout ce que j’avais prévu en une demi-heure par exemple), je dois avoir des cartouches pour relancer l’action. Si, au contraire, la partie est pleine de rebondissements, et si tout n’est pas réglé dans une partie à la fin d’une heure de jeu… il faut avancer quand même : par conséquent, je dois éviter de proposer trop de choses dans chaque tranche d’une heure.

Solution : le découpage en montée de tension. Je l’avais déjà fait dans le scénario sur les contes de fées dont je parle ici. Et ça avait tellement bien fonctionné que j’ai repris le principe. Je vais supposer que vous connaissez par cœur L’Empire contre-attaque pour expliquer mes choix : si vous l’avez oublié, faites-vous plaisir et revoyez-le !

Mon but est de faire explorer la base Écho aux joueurs, et de leur donner de quoi s’occuper.

Je pars donc sur la progression suivante :

– Une introduction rapide : la présentation de la situation de base ne doit pas durer plus de cinq ou dix minutes. Dès que les joueurs seront dans le bain, le compte à rebours commencera et la tension devra aller crescendo. Pour marquer le coup, je décide que le signal de départ sera donné dans les haut-parleurs de la base par le général Rieekan qui annoncera, en gros : « L’Empire a découvert la base. Préparez-vous à l’assaut ! »

– Première partie : c’est l’effervescence dans la base. Les Rebelles se préparent à défendre la base contre les quadripodes impériaux, les pilotes se ruent vers les « rapides » (les snowspeeders en VO). C’est l’occasion pour les joueurs de faire connaissance avec la base Écho et ses caractéristiques. Evidemment, un affrontement avec un Wampa doit figurer au menu !

– Deuxième partie : les pilotes rebelles affrontent les quadripodes impériaux à bord des snowspeeders. Pendant ce temps, les fantassins rebelles mettent en place les dernières défenses contre l’assaut impérial (je triche un peu avec la chronologie, mais peu importe). Dans la base, toute l’attention est concentrée sur l’évacuation et la défense. Je ne sais pas encore comment va fonctionner ce « milieu de scénario » et ce qu’il comprendra. Il va falloir occuper cette heure d’une façon ou d’une autre.

– Troisième partie : arrivée des snowtroopers dans la base (ce sera sans doute l’occasion d’un affrontement sympa), Han Solo et Leia s’enfuient à bord du Faucon Millenium. Si je me suis bien dépatouillé, cette dernière heure de jeu doit être en totale improvisation, et les joueurs doivent se retrouver complètement aux commandes. Ils doivent avoir développé des choses pendant les deux premières heures, et la 3e constitue donc un dénouement. Conclusion : l’idéal, c’est de s’arranger pour que l’objectif des joueurs soit de sortir de la base. Voire de s’en échapper…

Me voici face à mon premier problème de conception : les joueurs n’auront probablement qu’une envie, c’est d’affronter l’Empire. Si je les laisse d’emblée trop libres de leurs choix, cela revient à les jeter au milieu de la chronologie du film et à leur dire : « OK, vous êtes dans la base Écho pendant la bataille de Hoth, qu’est-ce que vous faites ? »

Bref : c’est de la fainéantise, et sans un objectif particulier, ça ne fonctionnera pas. L’impro c’est bien, mais trop d’impro, c’est la catastrophe assurée.

La grande évasion

J’étais vraiment très content de moi quand j’ai eu l’idée de faire revivre en partie ma bataille préférée aux joueurs… jusqu’à ce que je comprenne qu’ils allaient soit se faire chier, soit jouer un rôle complètement insignifiant dans un affrontement dont tout le monde connaît l’issue, voire la chronologie exacte.

J’ai planché très longtemps en élaborant (bêtement) toutes sortes de scénarios complexes où les PJ devaient remplir une mission parallèle et vitale pour la survie de la base : rassembler les pièces d’une tourelle de défense laser, participer au combat contre les quadripodes, etc. Chaque fois, je commettais la même erreur : m’imaginer que les joueurs se satisferaient d’apporter une maigre contribution à la semi-victoire de l’Alliance. Bref : je les cantonnais inconsciemment à un rôle de faire-valoir des « vrais » héros que sont Han, Leia et Luke, par exemple. C’était une très mauvaise idée.

J’ai planché très longtemps en élaborant (bêtement) toutes sortes de scénarios complexes où les PJ devaient remplir une mission parallèle et vitale pour la survie de la base : rassembler les pièces d’une tourelle de défense laser, participer au combat contre les quadripodes, etc. Chaque fois, je commettais la même erreur : m’imaginer que les joueurs se satisferaient d’apporter une maigre contribution à la semi-victoire de l’Alliance. Bref : je les cantonnais inconsciemment à un rôle de faire-valoir des « vrais » héros que sont Han, Leia et Luke, par exemple. C’était une très mauvaise idée.

J’ai fini par en conclure une chose : les joueurs devaient avoir non seulement leurs propres objectifs, mais des objectifs différents de ceux des Rebelles. Des objectifs qui pouvaient, au moins pour certains d’entre eux, ne pas correspondre à ceux de l’Alliance. Je suis resté coincé un bout de temps, incapable de trouver l’angle sous lequel aborder le problème. Comme le temps passait et que je n’avançais pas, je me suis dit que je ferais mieux de préparer les fiches des PJ (il fallait faire jouer des prétirés pour ne pas perdre de temps à créer des persos).

Et c’est là que ma conception du scénario a radicalement changé.

Taupe départ

Pour créer les persos, j’étais confronté à une nouvelle contrainte : élaborer rapidement une équipe équilibrée. Mon choix s’est porté sur un mécano, un commando (qui serait le bourrin du groupe), un urgentiste (il faut un médecin), un agitateur (parce qu’un de mes joueurs – salut Bastien ! – est fan de ce genre de perso) et un espion (parce que… ben, un peu au hasard, pour celui-là, en fait, mais du coup, je me suis dit qu’il fallait s’arranger pour que la tromperie et/ou la furtivité interviennent dans le scénario). J’ai créé tout ça rapidement avec le générateur de perso Star Wars, et je me suis dit qu’il fallait donner un background à ces gens-là.

Comment éviter le trop simple « vous êtes de gentils Rebelles qui luttent contre le méchant Empire » ? L’idée de l’espion m’a donné la solution, toute bête : et si l’un des PJ était un traître ?

Le thème du traître infiltré parmi les résistants est un excellent moteur : quel que soit l’objectif du scénario, à un moment, il devient « démasquer le traître » (ou « éviter d’être démasqué », dans le cas du traître en question).

J’ai aussitôt repensé à ces jeux, très populaires au sein de l’association où je joue, et où il s’agit de démasquer un adversaire, un monstre, un espion (Mon voisin le monstre chez Filosofia, par exemple, mais des jeux plus anciens comme Wanted/Bang se servaient déjà de mécanismes un peu semblables, et on retrouve l’idée dans des jeux de plateau comme Dead Winter). Ce qui fait tout le sel de ces jeux, c’est qu’on ignore qui est le traître… Et bien souvent, le traître en question est assisté par des sous-fifres.

En fait, le plus amusant, c’est que personne ne connaît l’identité des autres joueurs. On ruse, on bluffe, on essaie de deviner… La tension monte au fur et à mesure de la partie… exactement ce que je voulais obtenir dans mon scénario.

Le pitch

Le pitch

À partir de cette idée, tout est allé très vite : c’était le déclic dont j’avais besoin pour développer le « moteur » du scénario, le concept qui allait le faire tourner tout seul. Il suffisait que la mayonnaise prenne et je n’aurais plus qu’à me tourner les pouces en fin de partie, si tout se passait bien (je tue le suspense : tout s’est admirablement bien passé, surtout grâce aux joueurs qui ont été absolument parfaits).

En premier lieu, le pitch du scénario, l’excuse pour impliquer les joueurs dans leur propre intrigue (qui se trouverait désormais au premier plan) tout en leur permettant en parallèle de participer aux événements de l’assaut sur la Base Écho (qui ne serait qu’un décor, et deviendrait l’élément annexe : exactement l’inverse de ce qui se passait dans ma première approche) :

« Les PJ ont rejoint très récemment l’Alliance Rebelle. Des actes de sabotage ont eu lieu dans la Base Écho et les dirigeants de l’Alliance soupçonnent la présence d’une taupe de l’Empire parmi leurs rangs. Soupçonnés pour diverses raisons, les PJ ont été mis aux arrêts par le général Rieekan, dans l’attente d’un jugement. Ils se trouvent sous bonne garde dans leur cellule improvisée au sein de la base. »

Évidemment, cette accroche annonce à mots couverts l’objectif des joueurs : débusquer la taupe !

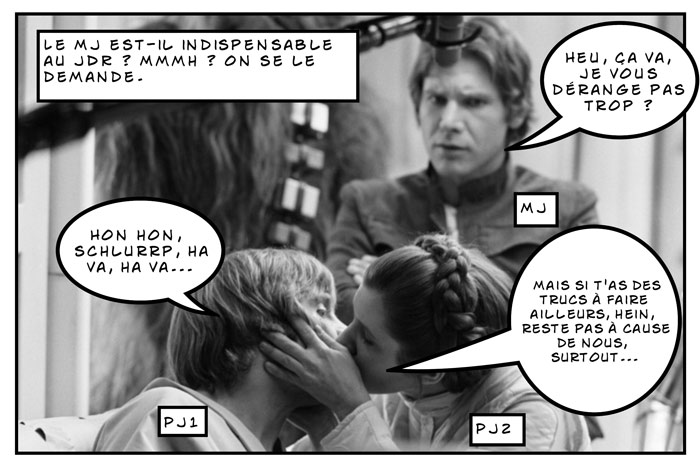

Les facéties désopilantes de Han Solo.

PJ à géométrie variable

Pas très sympa, toutefois, de désigner un joueur pour endosser le rôle du traître… Après la partie, les joueurs m’ont d’ailleurs fait remarquer l’immense défaut qu’aurait eu cette méthode : si j’avais désigné le traître moi-même, j’aurais forcément orienté certains aspects du scénario dans le bon sens. Peut-être l’aurais-je poussé à agir… ou j’aurais pu, au contraire, inciter les autres joueurs à s’intéresser de plus près à ses agissements…

La solution consistait donc à laisser faire le hasard. J’ai donc écrit cinq historiques différents. En début de partie, j’ai demandé aux joueurs de choisir leur fiche de perso parmi les cinq que j’avais créées (disponibles ci-dessous : j’ai triché pour le nombre d’XP, afin que chaque PJ ait certaines compétences très performantes, dont certaines au rang 3, ce qui est normalement impossible, mais comme il s’agissait d’un one-shot, ça n’avait pas d’importance). Et ensuite, j’ai distribué au hasard les historiques.

Et pour aller jusqu’au bout de ma démarche, j’ai eu la bonne idée de la soirée : je n’ai moi-même pas regardé les historiques qu’avaient pris les joueurs. Par conséquent, j’ignorais moi aussi qui était le traître (et comment les rôles étaient répartis).

Les joueurs détenaient donc la clef du scénario, et non le MJ. Et au lieu d’être celui qui crée toutes les surprises, eh bien j’avais de quoi me surprendre moi-même, voire de « jouer ». J’avais en effet pris soin d’inclure des mécanismes de jeu particulier qui me permettraient d’identifier certains historiques (vous pourrez les voir dans les historiques ci-dessous) : certains joueurs pouvaient utiliser, dans des situations critiques, des avantages particuliers. Ce faisant, ils me dévoileraient leur identité. Ils disposaient donc d’atouts à utiliser avec parcimonie (un peu de gestion de ressource, ça ne fait jamais de mal).

Moi qui suis plutôt du genre « control freak », et qui cherche à me soigner, je remettais donc délibérément les rênes du scénario aux joueurs. Ce faisant, je me déchargeais d’énormément de responsabilités : j’allais interpréter le décor, les PNJ… mais l’intrigue devrait naître toute seule de la dynamique entre les joueurs et de la simple question « qui est le traître ? » Bien sûr, j’ai compliqué un peu la donne en introduisant un deuxième « traître » (un mercenaire) et un personnage qui avait des choses à cacher (le « Jedi »).

Le hasard fait bien les choses, mais…

Vous l’aurez remarqué, l’idée de ce scénario m’est venue de façon très pifométrique. J’ai eu la chance de détecter ce qui risquait de ne pas fonctionner (faire des PJ des seconds rôles dans l’histoire de quelqu’un d’autre) et de trouver un « gadget » pour renverser la situation. Le hasard fait bien les choses, mais… ça vaut la peine de se pencher sur le résultat de cette réflexion, pour essayer de trouver une « recette » de scénario en semi-impro idéal. Je vais y réfléchir au fur et à mesure que j’écris ce paragraphe, et on verra bien ce qu’il en ressort…

Quels éléments efficaces ai-je mis en œuvre ?

– La gestion du timing : une intro courte pour que les joueurs soient immédiatement dans le bain, et trois tranches d’une heure avec tension croissante, et une fin complètement ouverte. On ne prévoit pas « ce que les joueurs vont/peuvent faire » : il se passe des choses autour d’eux (mise en alerte de la base, combat contre l’Empire, arrivée de l’Empire dans la base) et libre à eux de réagir. Le plus important : utiliser une montre, voire un chrono avec sonnerie. Quand une heure est passée, elle est passée : quoi qu’il advienne, quelle que soit la situation, à la fin de la 2e heure de jeu, les Impériaux sont dans la base ! Où que soient les joueurs, quoi qu’ils fassent à ce moment, cet événement est immuable, à eux de réagir (et à vous de gérer).

– Donner à chacun des joueurs un rôle qui s’accompagne d’objectifs, communs ou personnels.

– Introduire de la variété en séparant les fiches de perso des historiques : le panachage entre les deux multiplie les possibilités.

– Disposer d’une carte (je me suis servi du plan de la base Écho que contient Strongholds of Resistance, qui paraîtra en français dans quelques mois, mais on trouve des cartes encore plus détaillées sur internet, ainsi que dans Star Wars complete locations, un livre de DK dont une nouvelle version devrait sortir en VO en fin d’année 2016) : c’est un élément visuel pratique et pendant que les joueurs sont penchés dessus, vous pouvez improviser des rencontres…

– Disposer de profils standard (les cartes de PNJ du jeu de FFG sont très pratiques) ainsi que de quelques éléments caractéristiques : ici, je me suis servi de la fiche du Wampa, toujours dans Strongholds of Resistance.

– Distribuer des rôles/objectifs aléatoirement sans savoir moi-même qui les recevrait.

– S’en tenir à la chronologie « officielle » (celle du film), mais pas au point d’empêcher les joueurs d’intervenir : s’ils tuent un personnage du film, peu importe ! C’est une occasion de plus de dire aux joueurs : c’est vous les héros. Par ailleurs, le scénario peut tourner au « Et si… », à la version différente de l’histoire où un petit détail fait tout basculer. Ca n’a pas manqué de se produire : dans notre version de l’attaque, le Faucon Millenium a été détruit !

Je me rends compte en écrivant tout ceci qu’un scénario-type se dégage :

* Une entrée en matière limitée au strict minimum. Je vous la rappelle : « Les PJ ont rejoint très récemment l’Alliance Rebelle. Des actes de sabotage ont eu lieu dans la Base Écho et les dirigeants de l’Alliance soupçonnent la présence d’une taupe de l’Empire parmi leurs rangs. Soupçonnés pour diverses raisons, les PJ ont été mis aux arrêts par le général Rieekan, dans l’attente d’un jugement. Ils se trouvent sous bonne garde dans leur cellule improvisée au sein de la base. »

Ça suffit pour qu’on sache ce qui se passe, où on est et ce qu’on doit faire.

* Un décor, composé d’éléments géographiques (la carte) et narratifs (la chronologie : des événements prévus se déroulent et marquent des jalons dans le temps, des points-clef où la situation de la base évolue et où la tension s’accroît).

* Le MJ n’intervient que pour gérer ce décor : il est là pour dire ce qui se produit en fonction de la situation initiale, et ses interventions directes se limitent à lancer des pistes de mini-scénarios (j’en parlerai plus loin).

* Les PJ disposent chacun d’un objectif réalisable, et les objectifs de certains d’entre eux sont en conflit avec ceux des autres (ici, de toute évidence, le traître est en conflit avec tous les autres joueurs).

* Pas de complexité dans l’intrigue : tous les coups fourrés, les rebondissements et autres surprises proviendront soit des actions des joueurs, soit de l’évolution logique de la situation (si un joueur tue un PNJ important, il devient savoureux de tenter de savoir comment le déroulement du « film » va changer).

* Un « point final » : dès que les joueurs parviennent à sortir de la base, le scénario s’achève. Par conséquent, il faut quand même les « ralentir », ce qui se limite à interpréter le déroulement de leurs plans. Ils veulent s’emparer d’un X-wing ? D’accord, mais comme aucun n’est pilote, il va falloir trouver une astuce… (Avec un peu de chance, les jets de Tromperie/Charme donnent des menaces, voire des désastres, et le « plan simple » des PJ se transforme rapidement en suite d’obstacles à surmonter de façon créative. Mon conseil : faites faire des jets de dés, accordez un maximum de dés de fortune aux joueurs créatifs, n’oubliez pas d’infliger des dés noirs en fonction des éléments, et utilisez vos points de Destin du côté obscur à fond ! Ça pousse les joueurs à utiliser le côté lumineux eux aussi, et c’est vraiment amusant. Rien de nouveau sous le soleil, mais le tryptique dés noirs/dés bleus/points de Destin est essentiel et on a parfois tendance à l’oublier.)

Concrètement, ça donne quoi ?

C’est bien beau, tout ça, mais à la table, comment ça fonctionne ?

Plutôt (très) bien.

Premier constat et premier point essentiel : ma mise en place ultra-brève, avec un strict minimum de description, a suffi à planter le décor. Ce sont les joueurs qui m’ont ensuite demandé où se trouvait leur cellule, où étaient leurs armes, s’ils connaissaient par exemple les Rebelles chargés de surveiller leur cellule, etc. Tout simplement parce qu’ils se trouvaient d’emblée en situation périlleuse : accusés de trahison, il fallait se disculper et découvrir le vrai traître. Je me suis contenté d’être dans la réaction à partir de ce moment-là. D’entrée de jeu, l’alarme qui sonne relance la tension. Ensuite, quelques petites accroches ont suffi à déclencher des scènes amusantes. Bref : quand on envisage d’improviser, il ne faut pas trop décrire. Attendez les questions des joueurs : si vous leur donnez trop d’infos d’emblée, ils ne fourniront pas de quoi rebondir, ce sont eux uniquement qui réagiront à vos propositions.

Première heure de jeu : les joueurs ont vite réussi à sortir de leur geôle. Je voulais qu’ils aient droit à un combat dès le début. J’ai donc fait intervenir un personnage de Rebelle qui les prenait tous pour des traîtres, puis un Wampa qui s’était infiltré dans la base (je vous l’ai dit : de grosses ficelles ! Mais il ne faut pas avoir peur de recourir au fan-service de base, on n’est pas là pour rédiger le scénario du prochain Star Wars mais pour s’éclater ! Et éclater du Wampa). Toute cette action a pris du temps, aucun temps mort… et soudain, on apprend que les quadripodes marchent sur la base et que les snowspeeders ont été lancés contre eux.

Deuxième heure de jeu : mes joueurs ont très envie d’aller en découdre avec l’Empire… mais maintenant qu’ils se sont échappés, ils savent que si un Rebelle qui les connaît les identifie, ils risquent de passer un sale quart d’heure. Petite balade dans la base et élaboration de divers plans de bataille (« et si on piquait le Faucon Millenium pour affronter les quadripodes avec ? », « où sont les Chocobos ? – Les quoi ? – Les tauntauns, je veux dire… »). Rien que pour passer inaperçus, ils ont du mal. Et soudain, on arrive au bout de l’heure et la nouvelle retentit : les snowtroopers vont investir la base !

Deuxième heure de jeu : mes joueurs ont très envie d’aller en découdre avec l’Empire… mais maintenant qu’ils se sont échappés, ils savent que si un Rebelle qui les connaît les identifie, ils risquent de passer un sale quart d’heure. Petite balade dans la base et élaboration de divers plans de bataille (« et si on piquait le Faucon Millenium pour affronter les quadripodes avec ? », « où sont les Chocobos ? – Les quoi ? – Les tauntauns, je veux dire… »). Rien que pour passer inaperçus, ils ont du mal. Et soudain, on arrive au bout de l’heure et la nouvelle retentit : les snowtroopers vont investir la base !

Troisième heure de jeu : les joueurs sont bien décidés à s’emparer du Faucon Millenium, mais ils arrivent au moment où Han Solo et la princesse Leia embarquent. La princesse les reconnaît immédiatement, et les joueurs doivent ruser pour que Solo les accepte à bord… mais ce faisant, ils font perdre un temps précieux au contrebandier. Résultat des courses : les snowtroopers parviennent à immobiliser le Faucon ! Han et la princesse s’enfuient dans les couloirs de la base (on ne les reverra plus), et les joueurs se précipitent vers des X-wing un peu amochés qui n’ont pas encore décollé. Et là, c’est le bouquet final : le « mercenaire » empêche ses camarades de décoller, et tout part en sucette ! Les joueurs finissent par se tirer dessus, se poursuivent dans les couloirs de la base… Résultat des courses : le mercenaire l’emporte et repart avec les corps du Jedi et du traître (abattu par un des rebelles innocents qui réussira à s’enfuir), et le droïde se désactive lui-même pour ne pas se faire descendre.

Cette dernière heure était épique : dès que le mercenaire a révélé son identité, c’était le chaos. Et j’étais spectateur. Je me suis senti récompensé.

Conclusage

Au cas où vous voulez tenter l’expérience, je vous donne ma recette.

* Récupérez un plan de la base Écho (ou faites-en un vous-même). Idem pour les profils des Wampas et des Tauntauns.

* Les joueurs choisissent chacun une fiche de perso (dispo en PDF ci-dessous).

Agitateur – Humain – Humain Diplomate

Commando – Duros – Duros Soldat

Droide – Urgentiste – Droïde Soldat

Espion – Eclaireur – Humain Espion

Mécano – Mon calamari – Mon Calamari Ingénieur

* Ensuite, distribuez sans les regarder les brefs historiques qui vont définir le rôle de chaque joueur (débrouillez-vous pour les imprimer, hein, je vais pas vous mâcher tout le travail, non mais des fois !). Chacun tient son rôle secret. Conservez une copie des rôles sous la main, car ceux-ci comprennent des petits détails qui interviendront dans la partie et révéleront certains rôles (les dés bleus). Il y a de fortes chances pour que vous soyez amenés à communiquer par petits papiers pendant la partie.

* Lisez ou paraphrasez l’intro du scénar (oui, je l’ai déjà mise deux fois, mais c’est plus pratique de la recopier ici ; ne faites guère plus long que ça : les joueurs vont vous poser immédiatement des questions, et vous allez répondre ; c’est ainsi que vous démarrez votre moteur à impro) :

« Les PJ ont rejoint très récemment l’Alliance Rebelle. Des actes de sabotage ont eu lieu dans la Base Écho et les dirigeants de l’Alliance soupçonnent la présence d’une taupe de l’Empire parmi leurs rangs. Soupçonnés pour diverses raisons, les PJ ont été mis aux arrêts par le général Rieekan, dans l’attente d’un jugement. Ils se trouvent sous bonne garde dans leur cellule improvisée au sein de la base. »

Heure 1 : l’évasion

Laissez les PJ mettre en place un plan d’évasion. Dès que le soufflé retombe un peu, l’alarme résonne dans la base : « L’Empire nous a repérés. Préparez-vous à l’assaut. »

Les PJ peuvent se promener dans la base, être repérés par des Rebelles qui savent qu’ils sont des traîtres présumés, ou être réquisitionnés pour participer à la défense (sachant que tôt ou tard, quelqu’un les identifiera).

Transition : dans les haut-parleurs de la base, on annonce que les pilotes sont partis en snowspeeders affronter les quadripodes.

Heure 2 : visite de la base

Les PJ ont quartier libre, ils peuvent faire ce qu’ils veulent, élaborer des plans d’évasion, ou même aider à la défense de la base… mais ils ne doivent pas en sortir. Faites intervenir des mini-scénarios de votre liste dès que le soufflé retombe. Pendant ce temps, dehors, c’est l’affrontement entre les snowspeeders et les quadripodes. En toute logique, les PJ vont chercher à sortir, à s’emparer d’un vaisseau, etc.

Transition : on annonce que l’Empire va entrer dans la base.

Heure 3 : entrée en scène de l’Empire

Le bouclier est tombé. Les snowtroopers entrent dans la base, Solo et Leia s’enfuient à bord du Faucon. C’est durant cet acte que le traître et le mercenaire devraient se révéler, idéalement. Dès que les PJ se sont entretués ou que certains ont réussi à s’échapper de la base, vous pouvez conclure le récit. Après la partie, chacun révèle son rôle et c’est l’occasion de rire un peu.

Faites-vous un stock de situations conflictuelles pour relancer l’action dès qu’il ne se passe plus rien. Je n’ai pas eu besoin d’autres situations que celles qui suivent, j’ai improvisé le reste, mais si vous n’êtes pas sûr de vous, préparez-en plus. Ne détaillez pas plus qu’une ligne de texte, c’est suffisant pour lancer une scène improvisée :

* Attaque de wampa !

* Des rebelles en détresse !

* Un couloir obstrué !

* Le général Rieekan/un PNJ important reconnaît les PJ !

* On a besoin de vous pour transporter/réparer une tourelle laser !

Tant que vous y êtes : faites-vous naturellement une liste de noms de PNJ à sortir spontanément, ça vous évitera de devoir inventer ces détails à la volée.

Note : si les PJ tombent sur un personnage emblématique de Star Wars, ne cédez pas à l’envie de rendre ce dernier invincible. Prenez un profil de PNJ Némésis ou Rival qui corresponde à peu près, et confiez son sort aux dés quand survient la moindre incertitude. Un jet de Tromperie contre la princesse Leia, un petit coup de Distance (armes lourdes) contre Han, ou un jet de Charme contre Chewie (pourquoi pas ?) : changez l’histoire s’il le faut (et il le faut !), c’est-à-dire dès que les PJ en manifestent l’envie. Mes joueurs ont été épatants : ce sont eux qui ont posé les limites de ce qu’ils pouvaient faire ou pas. Par exemple, ils étaient prêts à « emprunter » le Faucon Millenium et à laisser Han Solo et Leia en rade sur Hoth, mais pas question de leur tirer dessus ni d’essayer de descendre Chewie. La seule phrase que vous devez vous interdire, c’est : « tu n’as pas le droit de faire ça. »

Les cinq historiques

À copier sur des petits papiers que vous ferez piocher dans un chapeau ou un bol, ou ce que vous voulez. Notez que certains détails sont vagues (qu’est-ce que l’Ombre Rouge, exactement ?). C’est intentionnel. Et j’avais pas le temps, aussi. Remarquez également que je me suis joyeusement torché avec les règles de la Force pour le Jedi en puissance : j’ai simplement demandé au joueur de lancer un dé de Force et s’il sortait des points lumineux, ça fonctionnait. Ça a parfaitement fonctionné, et j’ai même laissé le joueur tenter de retenir un adversaire avec la Force : dans ce cas, je lui ai dit que ça ne fonctionnait que s’il obtenait deux points lumineux. Sur un one-shot, vous ne prenez vraiment pas de risque en vous fiant à la créativité des joueurs, croyez-moi !

L’espion

Tu es un espion de l’Empire, à la solde d’une organisation secrète du nom d’Ombre Rouge. Ton but consiste à freiner au maximum la résistance de la base, à empêcher les Rebelles de détruire leurs bases de données informatiques, voire à récupérer dans celles-ci des informations que tu pourras fournir à l’Empire, et au maître de l’Ombre Rouge, Dark Vador en personne. Tu as déjà rempli des missions périlleuses, et notamment assassiné un contrebandier à la solde de Jabba le Hutt et soupçonné de servir en douce la Rébellion.

Le mercenaire

Tu es un mercenaire qui s’est engagé dans la Rébellion pour pister deux proies. Le premier contrat t’a été fourni par l’Empire : il s’agit de retrouver un individu sensible à la Force qui se cacherait ici. Le 2e contrat a été lancé par Jabba le Hutt contre un agent d’une organisation mystérieuse appelée l’Ombre Rouge : l’individu en question lui a fait perdre beaucoup d’argent en éliminant un contrebandier à sa solde. Tu disposes sur toi d’un mandat d’arrêt officiel de l’Empire pour le « Jedi ». Pour l’autre, il faudra t’arranger pour le capturer et le faire sortir de la planète…

Le Jedi en puissance

Tu as un pouvoir de la Force. Lorsque tu veux l’utiliser, dis-moi simplement : « j’utilise mon pouvoir spécial ». Ce pouvoir te permet de détecter les émotions superficielles d’un individu. Cela dit, si tu te trouves dans une situation désespérée, tu peux tenter le coup : qui sait, peut-être as-tu d’autres pouvoirs encore inconnus ! Tu préfères que personne ne soit au courant. Tu as entendu parler des pouvoirs de Luke Skywalker et tu voudrais lui parler, mais ça n’a pas l’air d’être le bon moment… Si tu joues le droïde, ta carte mère comporte des éléments en cristal khyber qui font que tu es une des seules machines en « harmonie avec la Force » (TGCM !!!).

Le rebelle ordinaire 1

Tu es un rebelle ordinaire, injustement accusé. Tu bénéficies d’un léger avantage : quand tu discutes avec un autre Rebelle, tu disposes d’un dé bleu pour tenter de le persuader que tu dis la vérité (il suffit de dire : j’utilise mon dé de sincérité bleu).

On te soupçonne, car tu as tenté d’utiliser une des balises de communication longue distance pour communiquer avec ton frère (ou ton meilleur ami droïde si tu joues le droïde), qui se trouve sur la planète Dantooine. Or, les communications longue distance sont interdites, de peur que l’Empire ne repère la base… Le problème, c’est que ton frère est Impérial (tu n’as jamais coupé les ponts malgré vos divergences d’opinion, et tu essaies régulièrement de lui faire entendre raison).

Le rebelle ordinaire 2

Tu es un rebelle ordinaire, injustement accusé. Tu bénéficies d’un léger avantage : quand tu discutes avec un autre Rebelle, tu disposes d’un dé bleu pour tenter de le persuader que tu dis la vérité (il suffit de dire : j’utilise mon dé de sincérité bleu).

On te soupçonne, car tu as trafiqué l’X-wing d’un des pilotes Rebelles, Ors Jinno, avec lequel tu n’arrêtes pas de te quereller. Tu n’avais fait que modifier l’affichage de son écran de bord pour qu’il s’affiche à l’envers, mais ça aurait très bien pu provoquer un accident grave…

Les galéjades de… euh, non rien, en fait.

PLAY AFTER READING – N°1 : BIMBO (de Grégory Privat, qui tient à rester anonyme)

Après avoir laissé ce blog en sommeil un bon bout de temps, j’ai l’occasion de rédiger une critique de jeu sur un mode un peu particulier, et j’espère inaugurer là une forme un peu inédite d’analyse. Il s’agit de parler du jeu en tant que lecture, puis de jouer une partie afin de savoir s’il tient ses promesses une fois à la table.

Car quoi qu’on en dise, nous sommes arrivés à une époque où, confrontés à une offre pléthorique en matière de jeux de rôle, il arrive à certains d’entre nous de lire plus qu’ils ne jouent. Il ne s’agit pas pour moi de critiquer cette tendance, puisque je suis moi-même plus lecteur que joueur, par la force des choses : arrivé à un certain âge, on n’a plus autant de temps à consacrer au jeu à proprement parler, en particulier parce qu’il devient parfois difficile de rassembler un bon nombre de joueurs à une table aussi longtemps que lorsque nous étions ados. La lecture devient donc un palliatif qui peut se révéler très agréable, ou parfois, une façon de préparer de futures parties qui auront lieu dans un avenir hypothétique.

Toutefois, un jeu de rôle n’est pas une œuvre littéraire, et ce qui se passe à la table de jeu n’a parfois rien à voir avec les attentes (ou les craintes !) que l’on peut avoir à la lecture des règles et du contexte d’un jeu. Bimbo est un cas d’école : ce jeu sur lequel on parvient difficilement à coller une étiquette (ce qui est plutôt bon signe) tient-il toutes ses (très curieuses) promesses ? Hein ? Alors ? Non mais ce suspense, quoi !

Bimbo – Le Before (Prononcer « Bimbo, Le Before », mais avec un accent anglais)

J’ai rédigé les deux sections de cet article séparément : Le Before au terme de la lecture du jeu, et L’After après avoir joué une partie. Naturellement, une seule partie d’un jeu ne peut pas être représentative ni entièrement objective, mais mon but n’est pas d’être exhaustif : il s’agit simplement de relater ce qui se produit quand on passe « de la théorie à la pratique » pour la première fois. C’est suffisamment rare pour que j’aie envie que vous me félicitiez, tiens. Bande d’ingrats.

L’enfer est pavé de notes d’intention

J’ai lu pas mal de choses sur Bimbo, mais si je ne devais retenir que deux adjectifs associés au jeu, il s’agirait de « misogyne » et « féministe ». Arrivé à la fin des trois ouvrages qui composent le jeu (le très traditionnel tryptique manuel des joueurs, manuel du MJ, recueil de scénarios), je dirais qu’aucun ne convient. Bimbo n’est certainement pas misogyne, parce qu’il témoigne d’une volonté de respecter les joueurs quel que soit leur sexe, sans aucun parti pris, sans sexisme, et sans se faire chier. L’auteur se joue des clichés au point d’en faire un élément essentiel du jeu, et il faudrait tout simplement être con comme un manche (et un manche pas futé) pour prendre le ton ironique qu’adopte l’auteur, Gregory Privat, pour du premier degré. Pas féministe non plus, parce que le jeu ne cherche pas à véhiculer de message profond, à dénoncer ni à convaincre : ce n’est pas son but, même si on peut lui prêter de louables intentions. Il est focalisé tout entier sur la « chose ludique », sur la volonté de créer un contexte ludique original, pourvu de contraintes précises, avec un angle précis, et une cohérence qui se manifeste dans chaque point de règle.

Si je me suis intéressé à Bimbo, c’est suite à l’excellente critique de Mahyar Shakeri sur son site Réussite Critique (http://www.reussitecritique.fr/bimbo/). Il y évoquait notamment une certaine complexité, ce qui ne manqua pas de m’intriguer (et je vous invite à vous y reporter pour une description du jeu et de ses mécanismes, puisque de mon côté, je n’entrerai pas trop dans les détails et je me concentrerai plutôt sur mon ressenti). L’originalité assumée du jeu finit par me convaincre, et puisque Gregory participait au Festival des Mondes de l’Imaginaire de Montrouge, c’était l’occasion de parler un peu du jeu avec lui, de le faire dédicacer, et de le revendre ni vu ni connu sur eBay pour me faire un maximum de flouze, afin d’investir dans des loisirs plus gratifiants, comme de la coke et des putes. Le plan trop bien calculé.

Bimbo ? Un vrai Fiasco

Bimbo ? Un vrai Fiasco

Malheureusement pour moi, la discussion sur le jeu ne tourna pas comme je l’avais prévu. Déjà, il suffit de lire le dos de la boîte de Bimbo pour se marrer. Le jeu annonce la couleur, et c’est d’ailleurs sa principale qualité, que l’on peut également attribuer à l’auteur : il ne triche pas (ou alors il triche super bien, tellement qu’on ne s’en rend pas compte et ça revient au même : c’est comme un bon prestidigitateur ; si on croit vraiment qu’il fait sortir les pigeons de ses manches, on ne va pas aller inspecter l’intérieur de sa veste pour voir si elle est vraiment couverte de chiures). D’un bout à l’autre du jeu, il en fournit toutes les clefs.

Par exemple, il n’hésite pas à comparer Bimbo à Fiasco : en effet, on retrouve certains éléments communs, notamment le découpage en scène, et la volonté de simuler un genre cinématographique (Fiasco est en effet un jeu narratif – j’hésite à parler de jeu de rôle car Fiasco présente des différences marquées par rapport à ce que l’on désigne sous cette appellation – fortement inspiré du cinéma des frères Coen, où des situations dégénèrent de façon catastrophique, d’où le nom). Et à la lecture, il est évident que c’est une belle réussite. la différence réside à mon sens dans la focalisation extrême du jeu : Fiasco me semble plus « généraliste » que Bimbo, qui introduit un nombre assez important de contraintes, la première consistant à jouer exclusivement des femmes (encore qu’il est possible de jouer des hommes, mais je ne sais pas si ça fonctionne… Là, j’aurais envie d’avoir l’opinion de joueuses qui ont tenté le coup avec des bimb-hommes).

Les livrets du jeu sont émaillés de paragraphes « Making of » où l’auteur explique la raison d’être de chaque mécanisme, et légitime chaque parti pris. Ces explications constituent un exercice fascinant, mais surtout pédagogique, sans être pénible : cette déconstruction permet d’entrevoir un raisonnement pointu et cohérent, qui dissipe encore plus, si besoin est, l’illusion que le jeu serait une sorte de blague potache. On est très loin du « jeu-blague », ou plutôt on a là un jeu pour se marrer, mais se marrer selon des règles bien établies, dans un cadre précis et maîtrisé. Le fait que l’ensemble soit écrit avec talent, très peu de fautes (c’est un beau travail d’édition) et un humour omniprésent, caviardé de références savoureuses, n’est pas étranger au charme du jeu.

Métajeu. Enfin, non : mets ton jeu. Mettez votre jeu, les filles. Oh et puis merde, va vous faire foutre, toi.

Le principe de base du jeu paraît compliqué. Pour tout dire, il me paraissait un petit peu con et inutilement complexe : les joueuses interprètent des actrices qui jouent dans un film. Ce film, c’est le scénario du JDR. Les actrices en question ne changent pas d’un scénario à l’autre, c’est-à-dire qu’une « infirmière sexy » restera « infirmière sexy » dans chaque scénario, enfin, plus ou moins, c’est-à-dire que… Merde, je m’y perds.

Ouais, bref. C’est zarbi comme principe, ou bien ?

C’est zarbi, on est d’accord.

Il y a là une sorte de méta-jeu, qui joue en quelque sorte le rôle de tampon (non, non, NON : ne pensez même pas à cette blague) entre les joueuses et le scénario, une distance artificielle qui me semble vraiment très curieuse.

Cette strate supplémentaire qui consiste à jouer non pas des personnages, mais des actrices interprétant des personnages, donne le recul suffisant pour utiliser des artifices inédits. C’est également elle qui va introduire une tension, par l’intermédiaire d’un méta-jeu un peu particulier : les joueuses collaborent certes pour narrer un récit, mais elles jouent « les unes contre les autres » puisqu’il ne peut y avoir qu’une tête d’affiche et que chacun est encouragé à en faire des tonnes pour monopoliser les feux des projecteurs.

Cet aspect individualiste que peu de JDR mettent en avant se justifie de plusieurs manières. Par exemple, les personnages joueurs (les actrices) de Bimbo ne meurent pas : un des facteurs de tension les plus élémentaires des JDR disparaît donc. La nécessité de cumuler des points de « star system » en effectuant des actions spectaculaires, en remplissant des objectifs et en se faisant mousser se substitue en partie à l’impératif de survie traditionnel. Mais ce n’est pas la seule originalité de Bimbo…

Plein les minettes mirettes

Bimbo est un jeu visuel : tout l’accent de la narration est mis sur des codes visuels forts, à savoir le vocabulaire de base du cinéma (essentiellement simulé par l’usage des plans dans le jeu), un ensemble de clichés sur lesquels les joueuses/joueurs vont s’appuyer et des mécanismes qui privilégient l’image au détriment de la logique simulationniste habituelle.

C’est un peu abscons comme explication. Voilà un exemple clair (et ça, Bimbo ne l’oublie pas en vous balançant des exemples pour chaque règle ; non seulement c’est une bonne idée, mais je vous garantis que vous ne vous ennuierez pas à la lecture…) : vous ne payez pas vos armes dans Bimbo. Il n’y a aucun tableau de matériel qui vous explique que tel ou tel pistolet fait plus de dégâts mais avec une précision moindre, et coûte donc plus cher que tel autre. Au cours de la partie, vous n’achèterez donc pas d’armes. En revanche, si vous voulez utiliser votre bazooka gratos pour faire exploser le gros camion des méchants… vous allez devoir payer l’explosion. Parce que si on était sur le tournage d’un film, un bazooka, c’est un gros tube en plastoc qui coûte que dalle, mais une belle explosion réalisée par des artificiers, ça vous coûte la peau des fesses. Vous ne payez donc pas un outil potentiel (une arme efficace) mais l’effet, le résultat qu’il donnera à l’écran.

Je paraphrase : vous n’investissez pas dans un potentiel (« j’achète cette arme dans l’espoir qu’elle me permette de faire un truc cool ») mais dans un résultat (« boom ! Ça explose et je décris l’explosion en faisant le bruit, en racontant l’effet du souffle et ce qui se passe à l’écran »). Cette immédiateté me semble un très bon motivateur pour dépenser l’argent…

Ah oui, les dollars.

Il n’y a pas de points d’expérience dans Bimbo, mais du pognon. C’est le deuxième mécanisme (en plus du star system) qui incite les joueuses à se décarcasser. Chaque joueuse dispose d’une somme d’argent en début de partie. Si elle veut influencer le déroulement du scénario (en introduisant un nouveau personnage, un accessoire, voire un décor ou une explosion), elle doit dépenser une partie de cet argent. Deuxième mécanisme d’investissement de ressources à effet immédiat, avec une petite particularité : plus on investit d’argent dans le film, plus il rapporte. En fin de partie, les dépenses sont donc une nouvelle fois récompensées par un petit bonus au cachet des actrices, qui remplace le gain de points d’expérience. Cet argent peut être thésaurisé, ou dépensé pour acquérir de nouveaux atouts à ajouter au répertoire de l’actrice (en gros, des compétences…).

Le thème du cinéma d’exploitation, y compris dans ses objectifs financiers, reste donc toujours présent.

Ass à ciné (je voudrais bien vous y voir, à trouver des calembours pour chaque titre, tiens…)

Le ciné de Tarantino est une des inspis de Bimbo.

Derrière sa plantureuse devanture, Bimbo cache en fait une adaptation des principes du cinéma au JDR, sous forme d’une leçon (le mot n’est pas trop fort) de narration visuelle. Tout est (et doit) être pensé sous forme cinématographique, d’où l’importance des plans dans la narration, outre leurs effets mécaniques (ils confèrent des bonus).

À cet égard, le Livre 2, « La Mise en Scène » (le manuel du maître, en gros) a été pour moi une lecture savoureuse. Loin de balancer les fameux poncifs de maîtrise hérités de la glorieuse époque de « l’art du conteur », il reste concret d’un bout à l’autre, et même les MJ des autres jeux risquent d’y trouver leur bonheur. Là où le JDR lambda consacre un chapitre entier aux combats, Bimbo préfère analyser sur sept pages (avec un texte très dense, écrit tout petit) la fonction et le déroulement des dialogues dans une partie.

Et balancer cinq pages sur les scènes de cul (pour conclure qu’elles sont assez inutiles en tant que telles : ça pourrait surprendre dans un jeu qui s’appelle Bimbo). Je me rappelle avoir lu quelques articles sur le sujet dans des magazines, et franchement, je n’avais pas été convaincu par le propos de leurs auteurs, tout simplement parce qu’ils ne s’intéressaient qu’à la surface des choses. Mais derrière ce court chapitre sur les scènes olé-olé, on sent une réflexion sur la narration et l’influence qu’elles peuvent y exercer, pas un simple article de commande. Et un texte vraiment pertinent.

En général, l’ensemble du manuel constitue une leçon de narration visuelle, avec des conseils excellents. Par exemple : si vous ne savez pas bien décrire, regardez toute seule une scène de film et essayez de décrire ce qui se passe à l’écran. Ça n’a l’air de rien, mais ce petit « exercice pratique » pourrait bien décomplexer des MJ potentiels qui hésitent à plonger dans le grand bain : disposer d’une méthode à essayer avant de se confronter aux joueurs est un vrai plus pour un débutant. Ça a l’air très simple… comme beaucoup de choses géniales. 2e exemple, cette réflexion apparemment anodine sur la cohérence de la vision des joueuses et du MJ, et la nécessité pour ce dernier « d’imposer » en quelque sorte sa vision. En gros : si on a quatre joueuses et un MJ (enfin, MS pour metteur en scène), lors de la description d’une scène, chacun voit « dans sa tête » quelque chose de différent. Si le MS laisse faire ses joueuses et s’il essaie de gérer les quatre visions différentes en plus de la sienne, il va péter un câble. C’est sa vision qui tient lieu de « réalité », et c’est donc aux joueuses de s’y adapter. Je simplifie, je fais vite, mais voilà une réflexion qui m’a frappé par son authenticité. Et le jeu en regorge.

Conclusette neumebeurre ouane

Conclusette neumebeurre ouane

Bimbo a été une lecture fascinante. Je vous avoue qu’à l’origine, j’avais acheté le jeu essentiellement pour le lire, pour comprendre ce qu’il pouvait avoir d’original et de passionnant derrière son aspect de « jeu-blague » (malgré un enrobage extrêmement pro, notamment dans ses visuels époustouflants et, encore une fois, en parfaite adéquation avec le thème). J’aime les mécanismes de jeu originaux, et j’aime les adapter à mes propres parties (quand j’y arrive, car je ne prétends pas être un excellent MJ).

Mais voilà : à l’issue de la lecture, j’avais tellement envie de jouer que j’ai mis en place une partie très rapidement, à l’association de JDR près de chez moi, le Donjon de Decetia (qui n’est pas un club SM alors arrêtez de téléphoner pour demander des menottes).

Bimbo : L’After (à prononcer comme ça se prononce)

Tout ça c’est bien joli, mais le système de Bimbo, bien que basé sur un principe de résolution simplissime à base de dés à 6 faces (et à 10), comporte d’innombrables subtilités. La gestion du budget, des points de star system, des clichés et des plans constitue un tout. Certaines règles sont certes optionnelles, mais je rejoins Mahyar sur cet aspect de sa critique : on a affaire à un système qui nécessite une bonne concentration de la part du MS. Ce que confirme Grégory Privat, pour qui une partie de Bimbo de trois heures est assez intense : on ne peut pas en enchaîner plusieurs d’affilée, et les joueuses doivent être proactives. Une sentorette (© Croc) à la table, ça va, mais si vos joueuses sont passionnées comme un banc d’huîtres dépressives, ça ne va pas, mais alors pas du tout le faire.

Avant la première partie, j’avais donc un peu d’appréhension : j’avais lu certains passages très rapidement, et je craignais de louper un aspect essentiel du jeu. Par ailleurs, j’ai eu un petit souci de dernière minute…

Le scénario ? Le truc qu’on est censé lire avant, c’est ça ?

Juste avant ma première partie, j’ai disposé en tout et pour tout d’un quart d’heure pour préparer le scénario (je n’avais que survolé le livret de scénarios). Grégory m’avait dit qu’on pouvait quasiment jouer les scénars sans les lire à l’avance, en ne lisant la description des scènes qu’avant de les faire jouer.

Et bon sang, c’est vrai.

J’ai lu en vitesse les deux pages de « L’Enlèvement » (seul défaut du scénar : son titre fadasse, à côté de « Exorsisters » ou « Showbitches » par exemple), et une fois à la table, j’étais tellement concentré sur la nécessité d’expliquer « correctement » le jeu que je l’ai entièrement oublié. Pas de souci : il m’a suffi de lire la description de chaque scène avant de la jouer (un simple paragraphe) pour que tout fonctionne. Parce que les joueuses font tout le boulot. Bref : Bimbo fonctionne. Étonnement total, voire ahurissement de ma part.

Je n’en parle pas du tout mais… on peut jouer Bimbo à toutes les époques, dans tous les contextes…

Les différents niveaux de jeu

Ma plus grande crainte concernant le jeu résidait dans cette fameuse strate de métajeu : « vous jouez des actrices qui jouent dans un film ». Quand j’ai tenté d’expliquer cet aspect du jeu, j’ai senti une grosse incrédulité chez mes joueuses (composés en majorité de joueurs, mais je trouve que le féminin s’impose assez naturellement). Plutôt que de me perdre dans ces explications, j’ai donc exposé rapidement les mécanismes de jeu (les jets de dés, l’utilisation des punchlines et des plans) en espérant que le concept passerait en jouant.

Et c’est passé. C’est même passé à la perfection. Ce fameux filtre que représente l’actrice (et même tout l’environnement du plateau) joue un rôle dont je n’imaginais pas du tout l’importance. En fait, je le considérais, à la lecture, comme un handicap. Au contraire.

En premier lieu, il désinhibe les joueuses : les miennes se sont lâchées, en particulier sur les scènes d’action au début, puis sur les clichés sexy à la fin (par exemple, les personnages des actrices de deux joueuses s’affrontaient à la fin, et l’une d’entre elles s’écrie, histoire d’ajouter un peu d’ambiance : « eh, on peut pas se battre dans la boue ? », ce qui a provoqué l’hilarité de la table tant le cliché était placé à un moment à la fois incongru et idéal).

Deuxièmement, il permet des effets de manche vraiment drôles : je me suis amusé à décrire certains effets spéciaux un peu loupés dans diverses scènes (par exemple, on voyait bien, « à l’écran », qu’une des victimes de mes joueuses, abattues en haut d’un mirador, était remplacée par un mannequin pendant sa chute). Cette narration méta (« on joue dans un petit budget, alors les effets spéciaux sont un peu foireux ») a eu un effet vraiment hilarant, et est devenue une occasion d’introduire plusieurs gags dans le « film ». J’ai appelé les joueuses (dont une majorité de joueurs, je le rappelle) « les filles », et j’ai été odieusement macho et mû par l’appât du gain pour réaliser le film le plus vendeur possible, y compris en plaçant des effets visuels gore ou des « plans poitrine » à profusion histoire de rentabiliser le budget.

Mais je parle d’écran, de film…

Narration visuelle

Narration visuelle

Grosse claque en ce qui me concerne. Décrire l’action sous forme de plans, de mouvements de caméra, constitue un exercice inédit et… libérateur. La scène la plus délirante du « film », où une des actrices conduisait un camion et suscitait une panique au bord d’une piscine pleine de bimbos en bikini (et en écrasait quelques-unes au passage), a été une franche réussite. Au point qu’une des joueuses est immédiatement intervenue en disant : « et en fond sonore, il y a une petite musique classique très sereine, en contraste total avec l’effet gore/panique ! »

Investissement total de la part des joueuses, qui ont déployé des efforts géniaux pour placer leurs punchlines, réaliser des clichés difficiles, et surtout, raconter ce qu’elles voyaient. Nous n’avons pas simplement « créé une fiction interactive », nous avons matérialisé cette fiction visuellement.

Une joueuse qui s’exprime d’ordinaire très peu (bien qu’elle soit réellement présente à la table) s’est prise au jeu et s’est montrée beaucoup plus active et volubile que d’habitude, et sa punchline, qu’elle hésitait à placer en fin de dernière scène, a été la cerise sur le gâteau. Réussite totale de ce côté-là aussi : l’implication de toutes les joueuses a été totale, et j’ai senti plusieurs fois monter la tension. On s’en rend compte quand toutes les joueuses se rapprochent de la table, voire se penchent par-dessus, complètement focalisées sur l’action ou le résultat des dés…

Le système

Parlons-en, des dés ! Il y a eu très peu de jets de dés lors de la partie. Pour la simple raison que j’ai appliqué la règle d’or du jeu (et une règle d’or du JDR en général en ce qui me concerne) : dès que quelqu’un, vous y compris, décide de faire quelque chose dans le jeu, cela se produit, à condition que tout le monde soit d’accord.

Nous n’avons donc lancé les dés que lorsqu’il y avait désaccord ou conflit (souvent entre deux joueuses, par exemple lorsqu’elles décidaient de s’affronter). Le système a parfaitement fonctionné, toujours à l’avantage des joueuses. Seul regret : je n’ai peut-être pas suffisamment insisté sur la difficulté de certaines actions, et je n’ai pas assez mis les joueuses en danger. Du coup, elles n’ont utilisé les plans que pour leur aspect visuel, jamais pour leur aspect mécanique (ils confèrent des bonus). Peu importe : je me rattraperai lors d’une autre partie et les plans ont été utilisés de façon narrative et souvent très ingénieuse.

Les joueuses m’ont surpris en investissant de grosses sommes d’argent dans les effets spéciaux et les accessoires, simplement pour le plaisir de faire apparaître un effet marrant : il s’agissait par exemple d’acheter un système d’arrosage automatique sur une pelouse simplement pour le déclencher lors d’une scène d’action cataclysmique, pour donner un effet de décalage comique ! Et ça a fonctionné ! Les petits jets d’eau déclenchés pendant un massacre assez gore ont vraiment fait rire toute la table.

Les personnages de Bimbo sont des clichés sur pattes.

Conclusette neumebeurre tou

Une gifle ludique.

Bimbo est un jeu extrêmement dense, concentré, cohérent. Il vise à créer une expérience de jeu très particulière, soumise à un ensemble de codes précis et maîtrisés, et y parvient grâce à des mécanismes bien étudiés. Le gros plus de Bimbo par rapport à certains jeux « narratifs » qui m’ont laissé froid ? La richesse de son analyse des codes en question, et la profusion de conseils concrets qu’il offre. J’ai souvent lu dans des règles de jeu narratif des choses comme : « improvisez », « laissez l’histoire se dérouler logiquement », « le système de jeu ne doit pas interférer sur la narration : faites la part belle au récit », etc. En toute sincérité, je trouve ces jeux fainéants (pas la peine de me cuisiner, je ne révélerai pas desquels il s’agit, d’autant que certains ont par ailleurs d’énormes qualités, mais certainement pas celle d’offrir des clés de narration au lecteur). Comme certains films dont il s’inspire, Bimbo est, au contraire, extrêmement généreux : encore une fois, je pense que rien n’est caché ni retenu dans le jeu. Toutes les clefs sont là, toutes les explications, toute la réflexion effectuée autour du jeu.

Et ce qui ressemble à un pari ludique, ou à un OVNI (le terme apparaît souvent quand on évoque le jeu) est tout simplement un jeu travaillé, qui refuse d’être un jeu général et qui adopte un parti pris rare : « je vous propose de jouer comme ça, pas autrement, et c’est de cette contrainte que va naître une symbiose autour de la table. Je vous invite à manger, on va faire la cuisine ensemble, mais avec mes recettes et mes ingrédients. »

J’étais très curieux de lire Bimbo et je n’ai pas été déçu. Je ne m’attendais pas à ce que le jeu fonctionne aussi bien. En fait, j’espérais simplement qu’il enrichisse ma façon de maîtriser et de jouer. Ça a été le cas, mais Bimbo n’est pas qu’un jalon dans un parcours de rôliste : c’est un vrai bijou, un jeu important, un jeu qui compte. Bimbo n’est pas un OVNI, c’est un des meilleurs jeux de rôles narratifs qui soient, et à mon sens, un des premiers à atteindre entièrement son objectif. Je le place au même niveau que Fiasco dans mon classement personnel. Où Fiasco occupe la première place.

P.S. : Greg, n’oublie pas de m’envoyer mon chèque, au fait.

Sandy Julien

Traducteur indépendant

Works in Progress

- Secret World Domination Project #1 44%